看到这个了么?

——58同城反爬虫验证

你以为是概率,其实你是不知道另一个你的存在。

今天咱们说个比较刺激的话题:量子力学。

量子力学是一个特别反常识的学问,但并非完全不可理解。

只要你稍微理解一点量子力学,就会拍案叫绝。

如果你理解的足够多,就可能陷进去。

如果你理解的再多一点,搞不好就想把青春献给物理学。

(计算机也是)

最新一期《纽约书评》上,有篇温伯格(Steven Weinberg)的文章,《量子力学的困境》(The Trouble with Quantum Mechanics)。

温伯格,咱们以前说过,日课有篇文章叫《科学家对诗人的有失恭敬》,讲过一本他的新书《给世界的答案》。温伯格是目前活着的物理学家里面的泰斗级人物。

温伯格讲了一个困扰物理学家已久的问题。这个问题实在太过重大,可以说足以影响每个人的世界观。理解这个问题不需要什么高深概念,就让我来给你解说一番。

咱们先从一个最基本的问题出发:到底什么叫“不确定性”?

常识中的“不确定性”

现代人经常会谈论“不确定性”、“概率”这些东西,但是你是否想过,这个世界真的是不确定的吗?

你往空中抛一个苹果,如果我精确知道苹果的初始速度、空气的阻力、引力的强度,我就可以精确计算苹果的轨道,告诉你它会在什么时候、在哪里落地。完全都是确定的。

可是如果你抛的是一个硬币,问我硬币落地的时候哪一面朝上,我就只能说一个概率了。这并不是因为硬币和苹果有什么本质的不同,而是因为影响硬币落地的因素实在太多了 — 初始速度、角度、旋转度、地面的平整情况、空气中气流的变化等等。

我对这些因素的了解和我的计算能力都是有限的,我就没有办法精确预测。

但是你考察那些左右硬币运动的物理方程,它们都是确定性的。也就是说,如果有人能够精确了解所有的因素,他在原则上就能精确预测硬币的运动轨迹!

硬币事件,本质上仍然是确定性的事件。

在量子力学出现之前,物理学就是这样的局面。所有物理方程都是确定的,那么如果你精确知道宇宙中每一个粒子的初始条件,你在原则上就完全可以预测整个宇宙后续的演化,一切都是确定的 — 这就是所谓“机械宇宙”。

今天我们说的天气、股市、地震这些所谓“不确定事件”,在机械宇宙里也都有,我们说不确定只不过是因为我们的计算能力有限。机械宇宙里没有真正的不确定事件,一切都已经注定了。

这个世界观有点令人沮丧 — 我们的大脑也受物理定律支配,所以你未来想什么,也是注定了的 — 但这是一个和谐自洽的世界观。

这就是为什么量子力学一出来,物理学家就懵了。

既在这里,又在那里

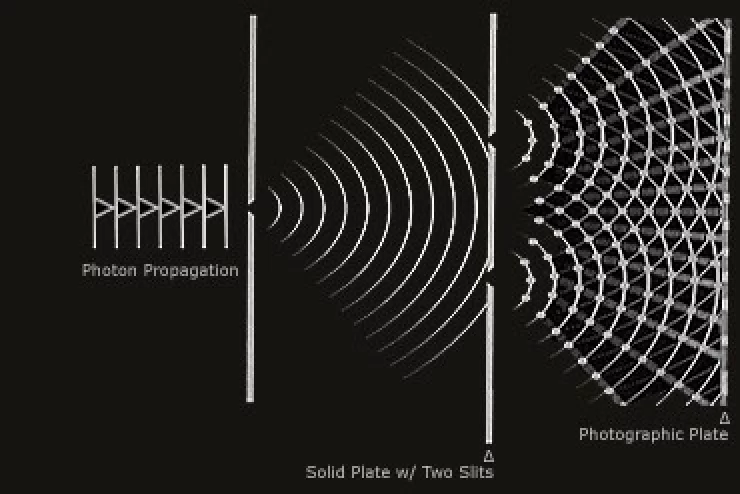

下面这个实验叫“双缝实验”。把一束光从两个缝隙中传过去,两个缝隙的光束就会形成干涉,在后面的屏幕上形成干涉条纹。

这是因为光是有波动性的,就像水波一样,如下图

可是量子力学一出来,我们知道,光同时也是粒子 — 也就是“光子”。物理学家原则上可以把光子 — 或者电子、或者别的什么粒子 — 一个一个地发射到那块有双缝的隔板上去。

你猜会发生什么?

即使你每次只发射一个光子,后面屏幕上也会出现干涉条纹图案!这非常奇怪,因为干涉条纹,是两个缝隙之中同时发出的光互相干涉的产物。现在你每次只打一个光子,它跟谁干涉呢?

答案是这个光子自己和自己干涉 — 也就是说,这一个光子,同时通过了两个缝隙!用电子或者别的粒子做这个实验,结果也是如此。

这就是量子力学。一个粒子,可以“既走了左边的缝,又走了右边的缝” — “既在这里,又在那里”!

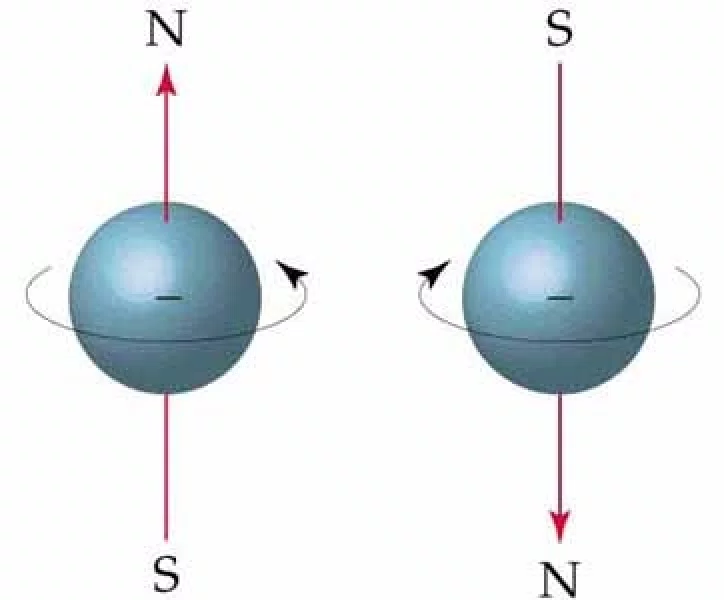

再举个例子。物理学有个概念叫“自旋”,你大概可以理解成一个粒子的自转。

任意选定一个方向,比如说北方,那么对一个电子来说,它有两种自旋 — 对着北方,如果这个旋转是顺时针的话,我们就说它自旋是正,如果是逆时针的话,我们就说他的自旋是负。

你不用关心自旋的精确定义是什么,只要知道电子在任意方向都有正、负两种可能的自旋。

好了。现在假设这里有一个电子,在我观测它之前,你问我一个问题:这个电子的自旋是正的还是负的?

如果咱们说的是一个台球,我的答案就应该是它“或者是正的,或者是负的”。可是对电子来说,我的答案就必须是它“既是正的,又是负的”。

这就和前面双缝实验中,“既走了左边的缝,又走了右边的缝”,是一样的道理。

一个没有被观测的电子,其实是两种自旋状态的“叠加”,这就是“量子叠加态”。物理学家用“波函数”描写这个叠加态。

这个“既是……又是……”的概念可能已经让你震惊了。这其实是个观念问题。日常生活中一个人不可能同时从左右两个门中穿过,还自己撞到了自己,但那只是我们的日常经验。微观世界的情况跟宏观世界非常不同,只要你能接受这个观念,就不至于睡不好觉。

基本粒子不是台球。只要你不观测它,它就可以“即是这样,又是那样”。

让物理学家至今都睡不好觉的,是“观测”。

真正的“不确定性”

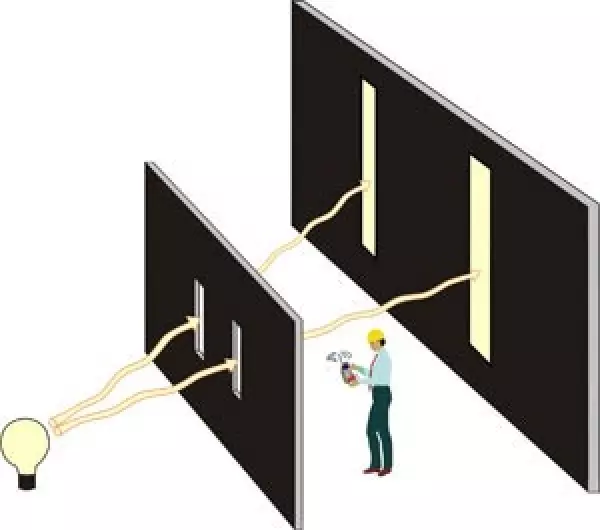

回到双缝实验。假设我就是想知道光子到底是从哪个缝中穿过去的,于是我就在其中一个缝的外面安装了探测器,只要光子一过,我就知道。

结果我发现干涉条纹消失了!屏幕上的图案跟你用台球打出来的一样:

一观测,光子就从“既走了左边的缝,又走了右边的缝”变成了“或者走了左边的缝,或者走了右边的缝”!

也就是说观测会破坏量子叠加态。用物理学家的话说,这叫“波函数塌缩”。

同样道理,如果你“观测”一个电子在某个方向上的自旋,你得到的结果就“或者是正的,或者是负的”。

而你具体会得到“正”还是“负”的哪个结果,这就是一个真正的“不确定性”事件!

没有任何办法能事先预测你的观测结果。电子的波函数到底往正、负哪个结果塌缩,不受任何外界因素影响 — 你可以说那是电子的“自由意志”。

物理学家可以用电子的波函数精确预测你获得每个结果的概率大小是多少,但是面对一次单独的观测,从理论上讲就没有任何办法可以预测结果。

正因为量子力学有这个性质,我们才真正生活在一个不确定的世界。机械宇宙观过时了,万事万物不是注定的,天神来了也无法预测未来。

好了,现在温伯格的问题就是,描写波函数演化的方程是“薛定谔方程”,而薛定谔方程其实是一个确定性的方程,里面根本没有概率 — 那么观测结果的这个“本质的不确定性”,是从哪里来的呢?

人的意识和多重宇宙

只有到观测的时候,才出现不确定性。物理学家对此细思恐极

— 只有当有人参与的时候,才出现不确定性!

温伯格总结了目前的两种看法,一种叫工具主义者(instrumentalist),一种叫真实主义者(realist)。

工具主义者认为,量子力学方程只是一个工具,它能帮你计算观测结果的概率是多少,这就足够了。

我们根本不应该把量子力学当成对真实世界的解释,量子力学只管到波函数塌缩之前,波函数到底怎么塌缩,不受量子力学控制。

这就等于说,人,不受量子力学控制。想要解释实验结果,光有薛定谔方程还不够,必须把人的意识也加进来才行。有个量子物理学的先驱人物叫尤金·维格纳(Eugene Wigner),他就说,如果你不考虑人的意识的话,你就没有办法得到一套自洽的量子力学理论。

但我们同时知道,量子力学能够非常精准地描述微观世界的一切自然现象。那么这就等于说,人,成了一个在自然界物理定律之外的东西。

这个解释你能接受吗?达尔文以来人类最大的教训就是人只不过就是一堆基本粒子的排列组合,难道现在人又变特殊了吗?

但是真实主义者的观点更耸人听闻。真实主义者认为量子力学描写的就是真实世界,既包括电子,也包括人。

那么不确定性从哪里来呢?其实根本就没有什么不确定性 — 每次观测的时候,正自旋和负自旋,实际上都发生了!只不过是在平行宇宙里发生。

在这个宇宙里的你,观测到了一个正自旋。而在另外一个平行宇宙里,还有另外一个你,观测到的是一个负自旋。你以为是概率,其实你是不知道另一个你的存在。宇宙每时每刻都在发生分叉,每条岔道上都有一个你,谁也不比谁特殊。

这个平行宇宙解释是1957年普林斯顿大学的一个博士生的博士论文,后来成了一系列科幻小说的素材。一般物理学家、包括温伯格在内都不太赞成这个理论。

每时每刻都分裂出去一个新宇宙?至于吗?而且真实主义者的解释还有别的技术问题,这里就不多说了。

这两派观点,温伯格都不满意。其实你不较真的话,量子力学是个特比好的理论,跟实验结果高度吻合,可以说是最成功的物理理论。那何必还叫这个真呢?温伯格说,既然量子力学有这个困境,也许我们可以探索一个比量子力学更好的新理论。

实验不太可能给新理论提供什么灵感,毕竟量子力学太准了。

温伯格畅想,我们大概只能先从逻辑上推测这个新理论。温伯格讲了他的思路,技术性比较强,我们就不说了。

温伯格希望将来有了这个新理论之后,也许新理论和现有的量子力学理论之间存在一个微小的差异,也许我们在特别精确的实验中能测出来这个微小的差异,这样的话,新理论就有它的价值。