提示:本文转载于流星007的 是什么让普通的链表也能达到二分查找的效率,你知道吗?

如有侵权 请联系删除

双向链表二分查找

前言

如有侵权 请联系删除 如有侵权 请联系删除 如有侵权 请联系删除

版权声明:本文为CSDN博主「流星007」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。

原文链接:https://blog.csdn.net/qq_33220089/article/details/114641975

一、数组与链表

1. 数组

在计算机科学中,数组数据结构(英语:array data structure),简称数组(英语:Array),是由相同类型的元素(element)的集合所组成的数据结构,分配一块连续的内存来存储。利用元素的索引(index)可以计算出该元素对应的存储地址。

优点

a. 随机访问速度较快(基于下标访问)。

b. 实现简单,使用简单。

c, 内存地址连续,对cpu缓存很友好,比如高性能队列 disruptor 也是利用了cpu缓存+数组地址的连续性大大的优化了性能。

缺点

a. 内存连续可以是优点,也可以是缺点,如果在内存紧张的情况下,数组将会被大大限制。

b. 插入和删除的时候会导致元素的移动(数据拷贝),较慢。

c. 数组大小固定,大大的限制了元素的个数,对于很多动态的数据不友好。

2. 链表

链表(Linked list)是一种常见的基础数据结构,是一种线性表,但是并不会按线性的顺序存储数据,而是在每一个节点里存到下一个节点的指针(Pointer)。由于不必须按顺序存储,链表在插入的时候可以达到O(1)的复杂度,比另一种线性表顺序表快得多,但是查找一个节点或者访问特定编号的节点则需要O(n)的时间。

优点

a. 链表结构可以充分利用计算机内存空间,实现灵活的内存动态管理。

b. 删除插入不用移动其他元素。

c. 不受元素大小限制,可以随意扩展。

缺点

a. 失去了数组随机读取的优点,同时链表由于增加了结点的指针域,空间开销比较大。

b. 随机访问效率相对数组来说较低。

3. 时间复杂度分析

了解时间复杂度和空间复杂度

随机访问

a. 数组:O(1)

b. 链表不支持随机访问

随机插入,删除

a. 数组:有序数组 ->O(n)需要维护索引,无序数组 ->O(1)

b. 链表:O(1)

二、跳表

1. 什么是跳表

上文讲到了链表的概念,链表的查询时间复杂度为:O(n),即使是有序的链表,也得从链表的第一个元素开始遍历查找,时间复杂度偏高,那如果让你来优化,你有什么解决方案吗?这个时候跳表就出现了。

跳表,全称:跳跃链表,在计算机科学中,跳跃列表是一种数据结构。它使得包含n个元素的有序序列的查找和插入操作的平均时间复杂度都是:logn

对log已经忘记的可以看这个回忆一下【什么是对数log?】

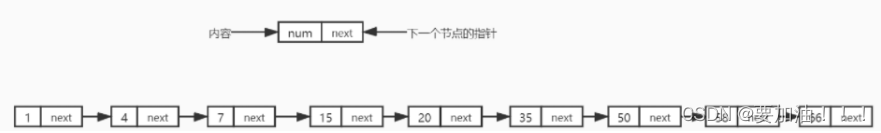

我们来画一个普通的链表结构:

这是一个普通的单链表结构,如果我们想查找出 58 这个节点,我们就得查询 1 -> 4 -> 7 -> 15 -> 20 -> 35 -> 50 -> 58 ,一共查找了8次,才将我们需要的结果查找出来,时间复杂度:O(n),效率可想而知,那我们一起试着来优化一下。

mysql在数据量大的时候查询效率也会急剧下降,他们是怎么来优化效率问题呢?那就是索引,这里我们也可以使用一个类似 “索引” 的东西来对这个普通的单链表进行优化。

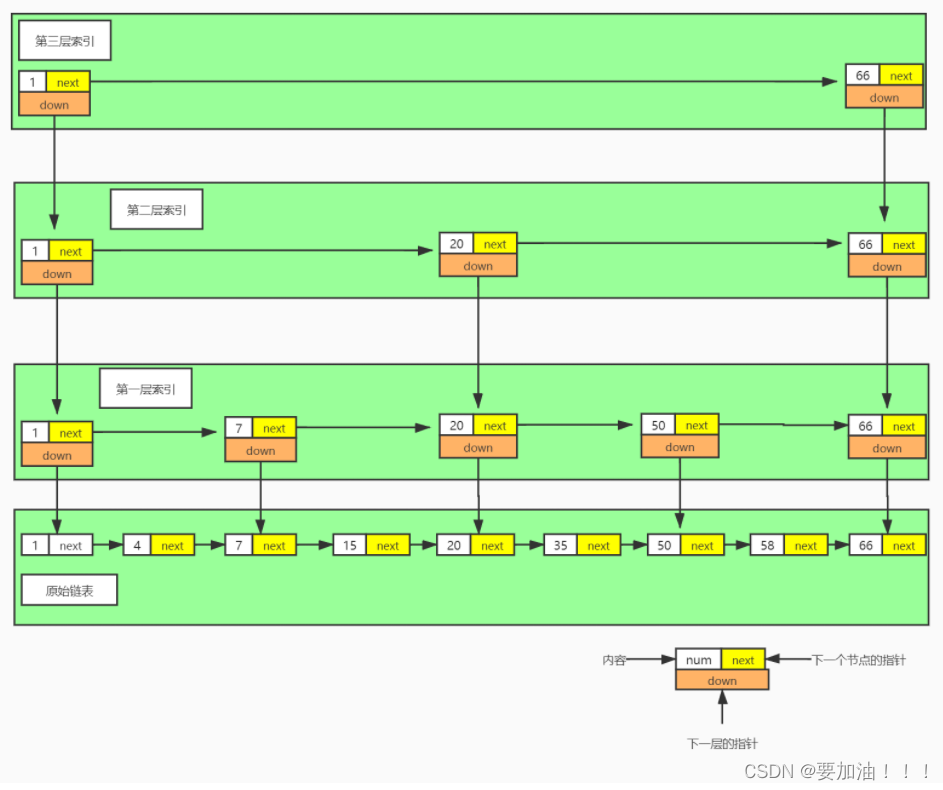

我们将原始链表中每隔两个结点之后的节点复制一份出来,用于制作索引,方便数据的查找

我们还是继续查找58,我们只需要经过:1 -> 7 -> 20 --> 50 -> 58,发现了没有,这里居然只搜索了5次就找到了我们想要的结点,效率是不是提升了一丢丢?

我现在来解释一下这张图,由于我们建立了一层索引,所以查询的时候优先往第一层索引层搜索,搜索索引层时,发现 50 以及之前的节点都小于 58 ,遍历到 50 的时候,他的下一个节点 66 大于需要查询的节点 ,所以这个时候就会找到50这个节点中的down(原始链表节点为 50 的指针)节点,然后再往下遍历一个就就找到了 58 。

加了“索引” 也才少查询了三次,优化的并不是很明显啊,这个优化是否有存在的必要呢?我们这里之建立了一层“索引”,我们多建立几层”索引“之后呢?会是什么样呢?

这个时候我们发现只需要4次就能找到我们需要查找的节点 58 ,4 次相对于8次来说已经快了一半了,我这里的数据不是太多,当数据足够多的时候,效果将会更为明显。

这种一层一层的索引组成的数据结构,我们称他为:跳表,现在相信你对什么是跳表应该有了比较深的理解了吧,

这个时候你可能又有一个疑问了?我们为了建立索引层,肯定会消耗大量的空间,这是属于空间换时间的一种方式,但是在数据量大的时候,会不会存在空间不够的情况呢?

那我们现在一起来分析一下跳表的时间/空间复杂度吧

2. 跳表分析

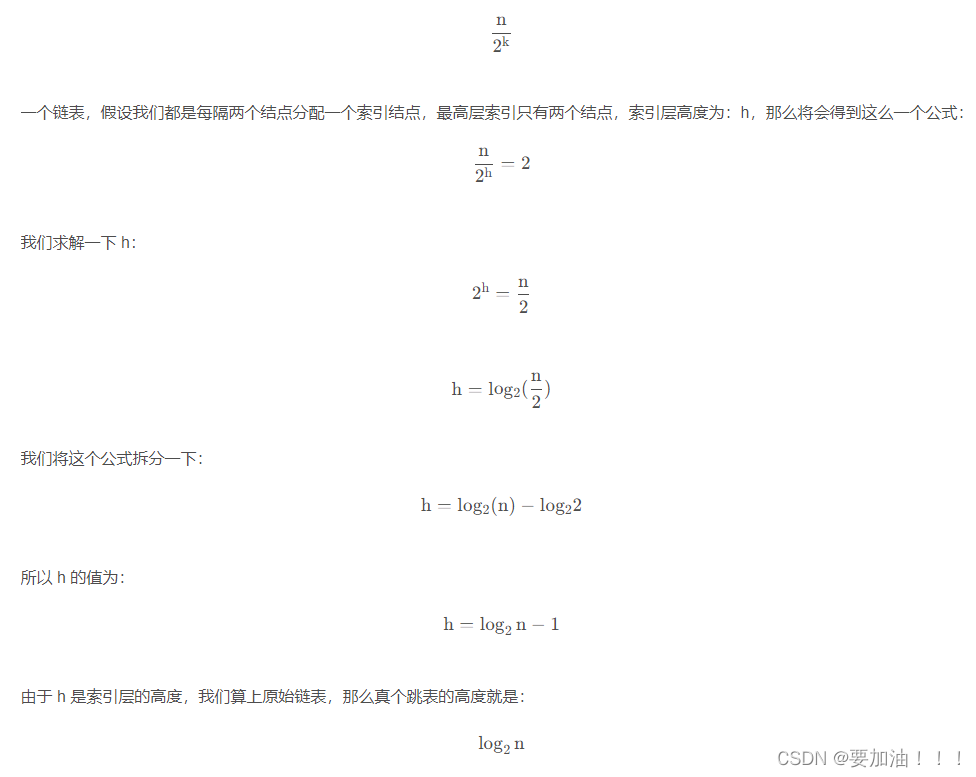

假设原始链表结点个数为:n,我们知道,我们每隔两个节点抽离一个结点作为索引层的一个结点,那么第一层索引层的结点个数应该是原始链表结点个数的1/2,也就是n/2,第二层索引的结点个数是第一层索引结点个数的1/2,是 1/4 原始链表结点个数,也就是 n/4,第三层索引的结点个数是第二层结点个数的1/2,是第一层索引结点个数的4/1,是原始链表结点个数的1/8,依次类推,在k层索引的节点个数是k-1层索引的1/2,那么k层索引的节点个数:

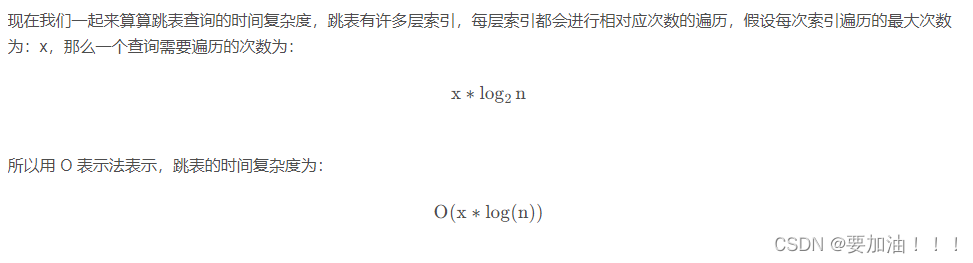

为什么对数中的底数 2 没有了呢? 其实在时间复杂度分析中,分析的只是一种趋势,并不是固定的值,相对数级别的,底数可以忽略,具体相关的介绍,这里就不展开介绍了,感兴趣的可以百度一下,并不复杂,我们现在需要搞明白的是这个 x 到底是多少呢?

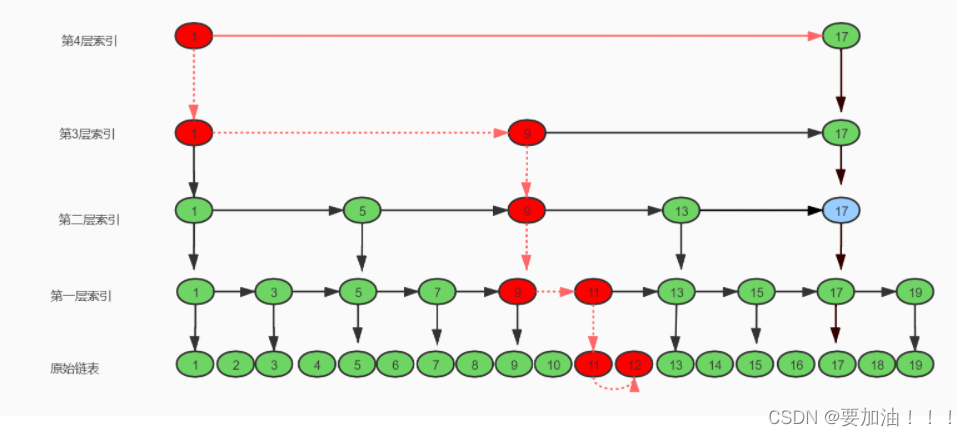

在前面所画的跳表结构图中,我们以每隔两个结点提取一个索引结点,所以,当我们需要查询跳表中某一个结点时,需要在索引层从上而下开始遍历,每层最多不会超过3个,为什么是 3 个而不是 4 个、5 个、6 个呢?我们画一个简单的图来说明一下。

我们需要查找 12 这个结点,当走到 9 这个结点时发现 12 > 9 && 12>11,此时他会在判断9的下一个节点11, 而11 < 12 && 12<13 所以下降一层索引,到达第一层索引,而在 9 - 13 之间只有三个结点,就算是下降到原始链表也是一样的,两个范围结点之前最多只有三个结点,所以 每层需要遍历的最多结点数就是这么得出来的,因为 x 是常数 3 ,可以直接省略,所以跳表最终的时间复杂度为:log(n)

3. 跳表对内存占用

虽然查询的效率提高了非常多,但是这也存在一个非常重要的问题,那就是跳表会占用额外的内存空间,因为,它需要很多层的索引,这样这个数据结构还值不值得推荐使用呢?既然redis官方都在使用了,你还在怕什么呢?

我们再来分析一下跳表的空间复杂度,看看是不是对内存有着极大的消耗呢?

假设原始链表长度为 n ,那么第一层索引长度为 n/2,第二层索引长度为:n/4,第三层索引长度:n/8,最后一层(最高层)索引长度:2,很明显这是一个等比数列:

索引层占用总大小为:n - 2,加上原始链表 n = 2n -2 ,所以跳表的空间复杂度为:O(n),常数可以省略,这是每个两个结点提取一个索引结点的空间复杂度,那多隔几个结点提取一个索引结点呢?比如每隔 3 个提取一个,每隔 5 个提取一个,计算方式和上面一样,结果空间复杂度也是:O(n),但是空间确实减少了很多。

查询我们讲完了,那跳表的插入和删除效果怎么样呢?会不会也表现得很优秀?我们一起来看看。

由于我们的链表是有序的,所以在插入的时候我们得先找到插入的位置,跳表的查询时间复杂度为O(logn),找到了需要插入的位置之后就是插入操作,单链表的插入时间复杂度时O(1),这里就不证明了,所以整个插入的过程等于查找插入的位置+插入=O(logn)。

其实删除操作的时间复杂也是O(logn),为什么呢?

其实和插入也是一样的,但是会多一个查找前驱结点的操作,因为删除,会导致前后驱结点的指针变动,后驱结点在当前删除的结点中存在,但是前前驱节点没有,查询也是O(logn),所以删除 O(logn)+O(logn),所以删除的时间复杂度最终还是:O(logn),但是删除有一点需要注意,如果需要删除的结点在索引层也存在,那么同时需要删除索引层的结点,关于前驱结点的问题,可以使用双向链表解决

4. 索引更新

跳表的查询、删除、添加在性能方面都比较优秀,那它能一直保持这么优秀吗?既然跳表也是用来存放数据的,那么肯定会伴随着频繁的新增和删除,假设在某一个相邻区间的索引结点之间被插入了较多的数据,那么就会导致数据分布不均匀,在某一个区间的查询时间效率降低,最坏情况可能会被退化成单链表,所有的数据都在这一个区间内,所以我们在数据插入的时候对索引层做实时更新维护,保证跳表的数据结构不会过度退化,那我们怎么维护索引层的变化呢?

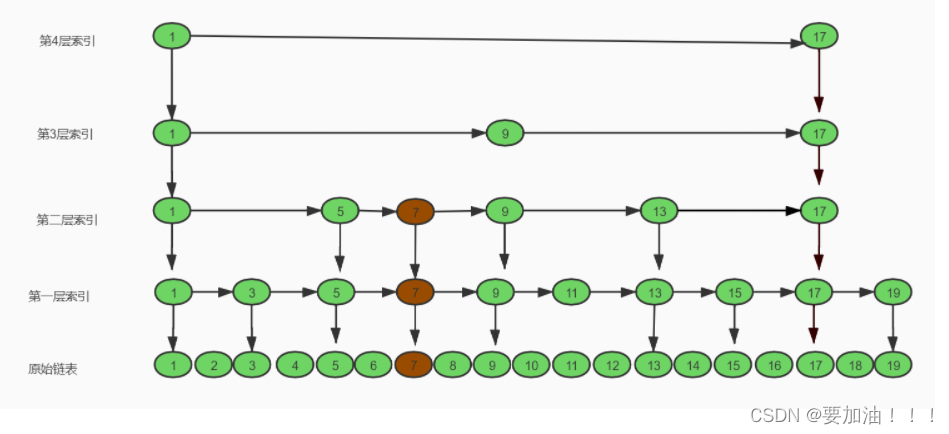

其实也不难,跳表通过随机函数来保持数据的平衡性,也就是让数据保持相对均匀,当我们往跳表中添加数据的时候,通过随机函数生成一个随机数,这个随机数就是索引的层数,然后在这一层把需要添加的结点添加到这一层索引层节点中,假设我们需要插入的数据为 7 ,随机函数生成的随机数为: 2,那么插入的时候就会如下图所示:

这里就对随机函数的要求很高了,它可以很好地保证跳表的平衡性,不会让跳表的性能退化,这点和红黑树的左旋/右旋是一个道理。

总结

1. 什么是跳表

跳表,全程:跳跃链表,在计算机科学中,跳跃列表是一种数据结构。它使得包含n个元素的有序序列的查找和插入操作的平均时间复杂度都是:logn

2. 跳表的时间/空间复杂度

时间复杂度:lO(logn)l,空间复杂度:lO(n)l,空间复杂度会随着索引间隔距离的增大而减少,但是空间复杂度的趋势还是lO(n)l不变,由于索引层存储的信息相对于原始链表来说会少很多,所以即使是O(n)的空间复杂度,也是可以接受的。

3. 跳表的应用

- redis的有序集合。

- google开源的key/value存储引擎。

- HBase MemStore 内部存储结构。

4. 跳表的动态更新

由于跳表是由多层索引组成的,所以再频繁插入的时候会导致某一端相邻索引结点之前的数据过多,最坏情nixuefeileam况下,会导致所有的数据都集中在某一段相邻索引结点之间,这将会导致跳表退化成普通链表,时间复杂度也会退化到O(n),所以这个时候就需要动态的去更新跳表中的索引结点,目前通过随机函数实现。

5. 为什么redis采用跳表实现有序集合

- 跳表是链表+多级索引组成的数据结构,通过空间换时间的设计思路,实现了基于链表的“二分查找”,查找、删除、插入时间复杂度皆为:O(logn)。

- 跳表实现方式相对于B树、红黑树、AVL树等简单许多,这几种树的平衡维护相当麻烦,而跳表的动态索引更新相对来说就简单很多了。

- 跳表的区间查找要比红黑树等优秀。

如有侵权 请联系删除

版权声明:本文为CSDN博主「流星007」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。

原文链接:https://blog.csdn.net/qq_33220089/article/details/114641975