第一章 绪论

随着社会现代化的发展和科技的不断进步,我国航天事业蓬勃发展,与此同时产生了很多亟待解决的难题,康复医疗成为航天医学和康复领域的重要课题之一。载人航天实践证明,失重对航天员生理功能有很大影响,这不仅涉及到航天员完成任务的安全性,同时会制约航天员返回地球后的再适应能力。这种因失重产生的生理问题与老年人的生理机能退化有相似之处,老年人摔倒是社会迫切需要面对的另一重大社会问题。老年人群体的跌倒发生率最高且后果严重,这不仅会导致高龄老年人安全感的严重缺失,还会大量消耗医疗服务资源。因此,开展助老防摔装备的研究是目前医疗和社会领域的必要发展方向,它有助于减少老年人跌倒所带来的生命危险,最大限度地保障老年人的健康,同时也有助于降低医疗支出。由于人体行为的不确定性和复杂性,助老防摔设备研究涉及运动生物力学信息获取[1]、机械设计[2]、人工智能和人机接触交互等多学科的交叉应用。人体摔倒过程中,如何利用传感器采集的运动学、动力学和生理学等信息建立符合生物运动力学的人体摔倒识别数学模型[3],准确地识别人体有无摔倒倾向,从而降低摔倒对人体造成的伤害程度是传感信息获取、特征识别[4]和康复医疗[5]等多学科交叉领域新的研究难题。

1.1 课题背景及研究目的与意义

1.1.1 研究背景

2003年10月我国航天员杨利伟首次开启太空探索,自此以来,我国载人航天事业进入创新发展快车道。2022年6月5日,随着神舟十四号载人飞船发射成功,3名航天员进入空间站核心舱,中国空间站任务全面转入建造阶段,中国航天进入发展新阶段。但同时,航天员的机体系统会受到太空特殊环境的影响,产生失重性肌萎缩等典型症状。失重是航天工作的一个特殊物理因素,长时间在失重环境下生活,会引起很多人体生理功能变化,如心血管机能降低、骨无机盐代谢紊乱等,机体稳态平衡的破坏是其中重要的问题[6]。在完成航天任务后,航天员均有运动失调现象,表现状态有所差异:站立时左右晃动、行走时步态不稳、闭眼无法行走等,在进行站立、行走、坐立等动作时会出现不适感和立位耐力失调等情况。因此,深空探测的发展对长期处于航天飞行阶段的航天员的身体康复保障提出了新的挑战,同时,也为航天医学的进步提供了巨大空间[7]。多个国家近年来积极开展航天医学问题研究,美国国家航空航天局(NASA,National Aeronautics and Space Administration)2020年就开始着眼于航天临床医学研究。随着我国航天事业的快速发展,我国航天医学与康复治疗也应不断开拓创新,为航天员提供强有力的健康支撑。对航天员返回地面后的关键时期的身体健康状态进行监测是航天医学的重要一环,而步态识别是航天员飞后康复医疗措施的重要评价标准,同时其对航天员平衡机能的调节和对重力环境的适应具有重要作用。

老年人的生理退化导致的失重摔倒问题与航天员返回地面后的康复训练问题有相似之处,因此为使本文研究系统应用更为广泛,后期将更加关注老年人的健康监测。世界人口老龄化问题不断加剧,给康复医疗领域带来了新的发展契机[8]。人口老龄化是一个动态变化的过程[9],指的是所在国家或地区的老年人比例不断增加的过程。中国在二十世纪末就正式进入了老龄化社会,我国老年人数量因国家人口基数最大而居世界之首。同时,在我国社会日益发展的今天,经济水平越来越高,社会保障体系日渐完善,科学技术水平日益提高,使我国人均预期寿命有一定程度延长,从而加剧人口老龄化。《2022年国民经济和社会发展统计公报》指出,中国正在经历不断加速的人口老龄化进程。2022年末,中国60岁及以上人口已突破26736万人,占总人口的18.9%;65岁及以上人口达到20056万人,占总人口的14.2%[10,11]。在美国,每年住院治疗的老人有75万人,因摔倒造成的伤害而死亡的老人有2.5万人[12]。全球65岁以上的老年人中每年有1/3会发生摔倒[13]。因此,为了有效降低老年人受到的身体损伤,需要及时发现老年人摔倒事件并采取措施[14]。此外,2015-2018年全国伤害监测系统(NISS,National Injury Surveillance System)中相关调查数据显示,监测点采集到的60岁及以上的老人摔倒、摔伤病例共计205670例,男女性别比为1:1.37。老年人摔倒事件发生地主要集中在家中(56.41%)、公共居住场所(14.36%)和公路街道(17.24%)等,发生在上述3处场所的概率占到全部摔倒发生地的88.01%,且发生时间主要集中在清晨7时至晚间9时之间,发生概率高达88.56%[15]。与子女同住的老人在此时间段内基本上都是独自一人在家,且国内存在许多空巢老人,一旦发生意外导致摔倒,老人的危险状况无人知晓,对个人安全也会造成进一步的危害。老年人的健康监测问题已经逐渐发展成为我国社会当前的热点和重点问题[16]。在未来的40年内,中国老年人口数量将会大幅上升,并且突破5亿人[17,18]。同世界各国相比,我国人口老龄化给经济社会发展带来的冲击既有普遍性也有特殊性[19]。当人口老龄化成为现实时,由于经济发展水平较低,社会保障也处于落后状态,这对我国未来的经济发展造成了极大的挑战[20,21]。

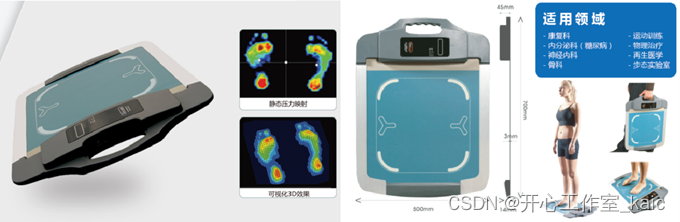

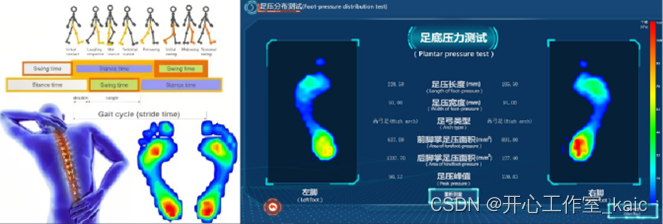

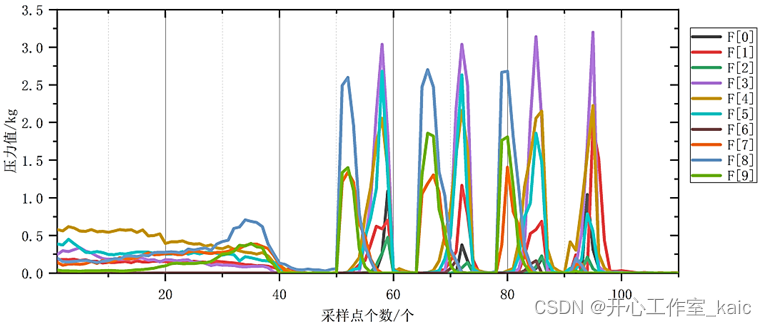

人体的重要生理机能之一就是人体平衡功能,平衡在临床上是指可以自行调整并维持当前姿势的生理能力,即不论处于何种状态都能保持稳定。双足是人体与地面接触的器官,承担着人体的全部重量,足部受到的压力变化过程也可反映出人体姿态的变化。因此,足底压力是一种人体姿态不稳定状态与基本稳定状态相互转化的人体平衡功能的判断依据。收集人体运动的步态数据对于步态分析是至关重要的一步,而行走时的足底压力信号是步态数据中重要的特征量之一。人体在正常步行过程中,脚与地面因产生直接接触且发生变形而产生足底压力,足部的相关结构和形态、功能以及人体运动的姿态和运动情况可由足底压力数据的分布分析可知[8]。足底压力信号一般是指地面反射力(GRF,Ground reflection force)和鞋内压力(IP,In-shoe pressure)两部分[22],可以以此为研究对象分析人的步态特性。因此,设计出一套适用于收集足底压力信息的系统是完成步态分析的关键环节,后期可通过分析足底压力特征为摔倒识别和智能辅助装备的研究做好相关准备。

1.1.2 研究目的与意义

载人航天飞行时的失重问题对身体机能会造成较大负面影响,前庭功能紊乱、神经系统衰弱,有时会出现心理状态不稳定等情况,并且在返回地面重力环境后出现运动能力减退等一系列适应不良的现象[23]。对航天员而言,飞后的康复治疗有助于生理恢复,并高质量完成下一次航天飞行任务,延长职业生命。本文研究的行为检测系统可为航天医学和康复领域提供步态识别依据,经过适应性调节建立新的稳态机制。

基于步态识别的健康医疗在老龄化背景下显得尤为重要。随着年龄的增长,老年人的身体机能也会随之衰退,因此老年人与其他年龄段的人群相较而言更易发生失重摔倒事件,摔倒的后果也较为严重。事实上,摔倒已成为导致老年人受伤、住院和死亡的最重要的因素[24]。摔倒不仅会造成老人身体上的伤害,还会导致老人患上个人独立性降低[25]或对摔倒事件的恐惧[26]等相关心理疾病。因此,应当将老年人作为重点人群进行有效地跌倒或坠落预防工作,摔倒检测识别系统的研究具有极其重要的现实意义[27]。

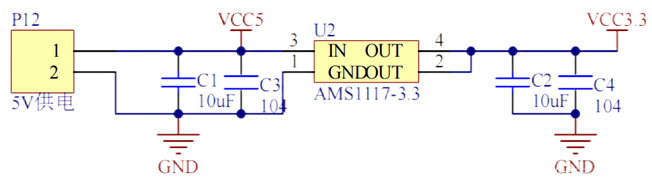

较多学者采用加速度传感器和角速度传感器对人体运动过程进行监测,并通过选择合适的阈值来识别摔倒行为,完成定位和预警工作[28-30]。目前,摔倒检测系统主要有三种实现方案[31]:基于穿戴式传感器的摔倒检测系统[32,33]、基于环境传感器的摔倒检测系统、基于视频图像处理的摔倒检测系统[34,35]。现有的老人跌倒预防保护装置大致可分为以下两类:英国伦敦帝国理工学院(Imperial College)开发的新型防护材料类和法国Helite公司开发的充气腰带类[36]。然而,这些都因价格昂贵和反应速度缓慢而不能被广泛推广和使用。此外,国内外关于足底压力测量系统的研究也逐渐成熟,但是除了可用于压力数据监测外很少与实际应用相结合,且目前完整装置国内生产较少,价格偏高,不能广泛应用到日常生活中。因此,本课题拟根据人脚掌与鞋底的接触区域的分布特点,利用压阻式薄膜压力传感器组成传感器阵列,使用可靠的数据采集系统和运动异常的检测算法研制人体足底力智能测试系统,通过人体实验建立个体的正常运动模式知识库,并检验人体运动异常情况。在此基础上设计人体摔倒足力特征分析及助老防摔智能装备,该系统能够很好识别老年人日常行为状态,并在不稳定状态时及时发送预警信号。

该装置同时可用于为某些疾病提供诊断信息,进行康复医疗过程中运动恢复、矫正结果的综合评估[37],或结合运动机构进行运动恢复的康复、平衡训练,即为辅助治疗、早期检测和制定预防策略提供一种可靠的医疗工具。