https://www.zhihu.com/question/40838821/answer/1034968788

1946年,二战刚刚结束,盟军集团荡平元恶,各自班师回国。

在经济史上,接下去的二十年被称为“黄金时代”。北美、西欧、苏联、日本,各国经济迅速发展,科技日新月异,人类文明向前集体迈进了一大步。

在史书上,那是波澜壮阔的二十年,是“和平带来进步”。

可是和平并不总是带来进步。

第一次世界大战就没有带来进步,一战埋下了法西斯邪恶的胚胎,奏响了经济大萧条阴沉的序曲,最终导致了更加惨烈的二战。

而在1946年,二战的结束为美国带来的,除了和平,还有一千多万解甲归田的退伍军人,以及战后立即失业的二百万军火工人。

如果算上这些人的妻儿,那就是三千万张等着吃饭的嘴。

《第一滴血》里的史泰龙就是退役美军,除了杀人,他身无长技,工作不顺心就开始报复社会。现在有千百万个史泰龙排着队带着军械返回本土,政府的应对稍有差池,那转眼之间就是一场乾坤颠覆的大惨事。

到了那个时候,美国本土自顾不暇,势必无法资助欧洲和日本的重建,届时民不聊生,烽烟又起,人类的苦难将延续多久,实未可知。

好在这场势如燎原的失业危机被及时解决,这就要归功于20世纪经济学第一大宗师凯恩斯和一个名为《1946年就业法》的新法案。

1946年颁布的美国《就业法》,规定政府有责任“促进最大限度的就业”,如果私企的岗位不够,那就用各种手段来增加就业岗位,包括直接雇人修桥修路。这正是凯恩斯经济学的精髓。

失业就是岗位不够,国家花钱干项目,不就能创造工作岗位了?然后工人拿着钱去消费,社会经济的机器就可以长久稳定的运转。

如今我们视为天经地义的“政府项目拉动经济增长”,在那个时代可称得上是离经叛道的创新。于是,《就业法》一经实施,整个美国立即把失业当成了头号问题,从民间到政府上下齐心,终于把饱和的劳动力转化成了生产力,退伍军人们得到了妥善的安置,开启了二十年太平盛世。

当初我查资料看到此处时,一个经济学家拯救世界的故事就此在脑海中成型,正准备心满意足的合上书本。

可是,在一篇论文的角落我又看到了一句不起眼的评语:

“《1946年就业法》对后世最重要的影响是1945年《完全就业提案》的失败”。

开什么玩笑?

《1946年就业法》可是杜鲁门总统任期内最重要的法案,一举把克服失业确立为美国的基本经济方针,至今仍然发挥着巨大的影响。

光是这个法案的附带产品,就包括成立美国最重要的两个经济部门:

一是联合经济委员会(JEC),这是国会四大委员会之一的重量级部门。

另一个是美国总统的白宫经济顾问委员会,包括美联储的主席格林斯潘和伯克南都是从这里起步,经济学教科书作者曼昆也曾是该委员会的主席。

这样一个大政方针性的国策级法案,居然还不是完全体?

那这个1945年《完全就业提案》到底是什么来头?

带着这样的疑惑,我把资料搜索的范围往前扩大了一年,找到了《完全就业提案》的文本,一看之下,顿时惊出了一身冷汗。

不必解释全文,我只引用一句话你就能明白:

“所有的美国人,天生即有获得工作的权利。美国政府有义务确保每个人都有工作,如果私企做不到,政府需要直接创造工作。”

毕业包分配工作?这可不是新东方厨师学校,这是美国政府!

你没有看错,美国政府在二战末期,曾经试图立法,把拥有一份工作变成公民的基本权利,如果私企没法提供,政府就要花钱分配工作。这哪止是个就业法案,简直就是美国特色的社会主义。

说好的市场经济,说好的自由竞争呢?这样赤化美国,杜鲁门难道也是我们自己的同志?

想一想红旗在国会山上飘扬,居然也莫名有些带感是怎么回事。

当我继续查找相关资料,发现这个《完全就业提案》还真的差点通过了。可惜几乎没有什么中文相关文献,迫不得已,我只好直接读当年听证会的原始文档,这一读就是五个晚上。

1945年年中,日本战败已成定局,时任美国总统杜鲁门由于担心失业和衰退重蹈一战覆辙,安排在当年秋季举行《完全就业提案》的听证会。可是由于日本在8月15日突然宣布投降,听证会匆忙在8月21日提前召开,用来应对迫在眉睫的就业问题。

听证会的原始文档,就是所有立法相关人士对这个提案的个人观点。

根据文档中的记载,完全体的法案有极好的民众基础,在民意调查中,七成老百姓对这个提案表示赞同。

在参议院,该提案也以71比10的高票数获得通过。然而在众议院,这个提案遭到了反对者的坚决抵抗。

这可就奇了,一般而言,美国的参议院侧重于中央层面的宏观事务,精英居多,而众议院侧重各州的利益,众议员任期短,又都是草根出生,往往代表着底层民众的意见。这个提案在参议院和民众间都获得了拥护,为何会被众议院卡住?

难道是阶级矛盾?看起来并非如此,比如代表农民利益的美国农业协会(National Farmers Union)就支持此法案,而另一个农会American Farm Bureau Federation的主席就坚决反对这个法案。(其信件内容原文可见下图)

那么难道是因为党派之争?似乎也不是主因,固然有很多共和党对民主党的一切提案都会反对,但是不少共和党议员也放弃党派隔阂,支持了这个法案。例如,俄勒冈共和党议员莫尔斯,福蒙特州议员艾肯,农协主席拉塞尔.史密斯等等。

此提案研究的专家,史蒂芬.贝利教授给出了他的答案。这个提案之所以会在众议院被挡住,并非因为法案本身的内容,而是它赋予了中央政府过大的权利。如果中央政府有责任确保所有美国人的就业,那么就需要很大的部门,很多的开销来确保实施,这种类似于计划经济的就业模式,将大大增强美国联邦政府的力量。

这就触及了各州代表的利益。于是,纵使老百姓普遍支持,众议院的代表们也终于没让这条提案变成法律。这既不是因为阶级矛盾,也不是党争,而是中央和地方的权力制衡的结果。

一步之遥,就能看到工作包分配版本的美国,不知在那条时间线上,乔布斯和比尔盖茨们是否还会从车库里干出大事业?

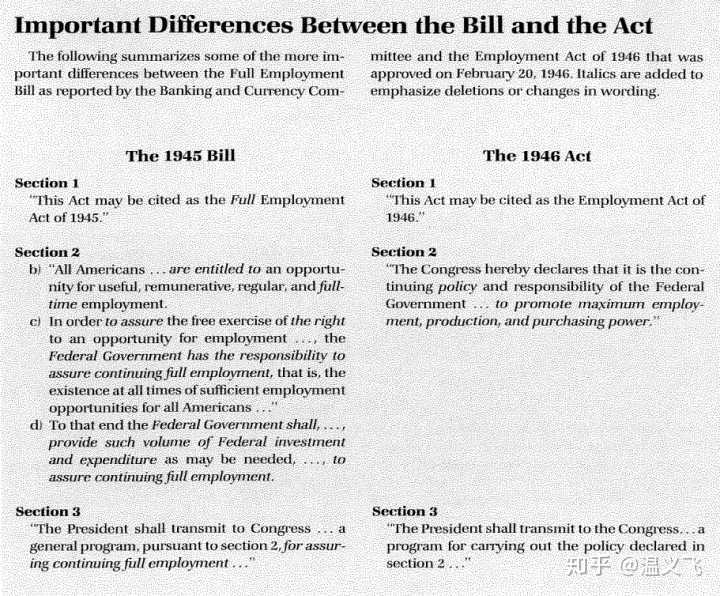

最终,完全体的提案被阉割成了《1946年就业法》,从美国政府有责任安排工作,变成了政府尽量安排工作,一词之差,谬以千里。这一条无疑将改变人类历史进程的提案,终于夭折,但仅仅是最终面世的残缺版本,也已经一举为人类带来二十年的兴旺发展。(下图是两个版本的对比)

看到此处,一个权力斗争导致立法失败的故事,就此在脑海中成型,我又一次打算心满意足的合上书本。

感谢这几天每天忍受我唠叨的亲友们的聆听,还要感谢...

等一等。

不对劲。参众两院勾心斗角,杜鲁门总统的态度呢?

杜鲁门总统1945年年中才刚刚上任,在三个月内部署这个法案,筹备的时间不够。新官上任,很少会激进的推行大变革,起码也要摸清各方势力的平衡,再找机会下手。况且,在这样变革国本的立法过程里,杜鲁门自始至终也没有起到主导作用,并没有十分积极。

再看第一个提出《完全就业提案》的议员的名字,詹姆斯.默里,此人正是罗斯福新政的急先锋,难道这份计划周详、准备充分的提案,并非出于杜鲁门的授意?

意义深远而筹备许久的提案,略显被动的总统,首倡者的暧昧派系。

种种线索叠加在一起,把答案指向了同一个方向。

一个巨人的影子,渐渐从历史的文档中映射了出来。于是,一切都说的通了。

罗斯福,美国唯一一个连任超过两届的总统,受命于败军之际,奉命于危难之间。他在1933年就任总统,带领美国走出历史上最大的经济危机,又在二战中力克强敌,最终在第四届总统任期上去世。

罗斯福见识过地狱。

“民不聊生”这个成语极少会和美国联系在一起,然而1929开始的经济大萧条,是这四个字真切的注脚。

1929年10月24日,史称“黑色星期四”,美国整个金融系统突然崩溃,股票暴跌40%,下降速度之快,连自动显示牌都被转坏。

这场危机马上造成了疯狂的挤兑,银行倒闭,工厂关门,内战一触即发,并且迅速蔓延到整个资本主义世界,把英法德日诸国一并拖入深渊。最终,成为二战爆发的原因之一。

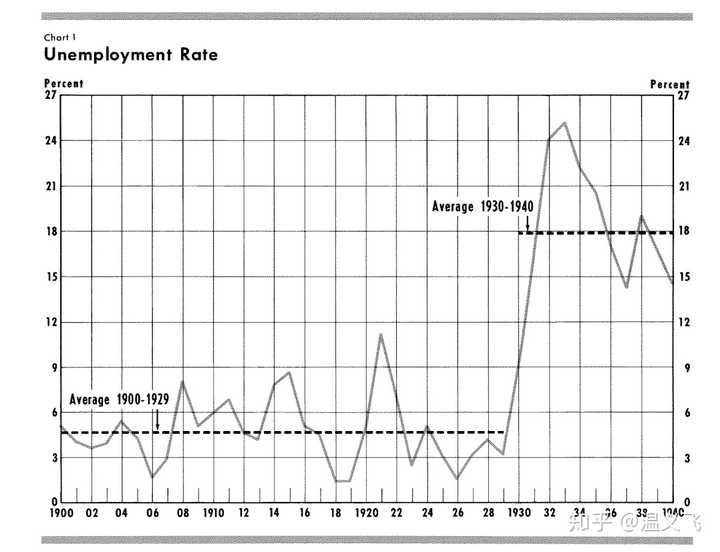

如下图所示,美国的失业率在罗斯福上任前,一度高达25%,全国没有任何一家银行营业,国家已经到了崩溃的边缘。

这样的恐怖景象无疑给罗斯福带了巨大心理阴影,他的第一个任期的全部精力,都用来挽救失业率,让百姓有口饭吃。

著名的“罗斯福新政”,就是打破美国政府不干预市场的传统,包括以断然措施启动政府基建项目来创造就业岗位,终于挽狂澜于既倒,拯救了美国。

罗斯福的个人威望也因此到达顶峰,他在1936年连任时,在48个州中获得了46个州的投票,参众两院全是他的追随者。手握行政权和立法权,罗斯福一度还想增加最高法院法官的数量,安插自己的亲信,把司法权力也控制在手中。

虽然这个把分立的三权归于一人的计划最终没有成功,但是罗斯福当时的乾纲独断可见一斑。

干了四任总统,是美国历史上绝无仅有的集权。国内政坛里,遍布着罗斯福的门生故吏,国际外交上,罗斯福带领盟军攘除奸凶,击溃了邪恶的法西斯轴心。

于是在二战末期,这个风烛残年的老人拔剑四顾,目所能见的只剩下最后一个敌人:失业。

失业是他的一生之敌,是他夙夜忧虑的隐患。二战一结束,失业问题如何处理?继任者能否像自己一样稳住经济的大船?

于是在1944年,罗斯福在白宫的火炉旁,把给国会汇报的国情咨文通过广播向全国人民播放。在这次炉边谈话里,他提出了后来被称为“第二权利法案”权利清单:

在我国的工厂、商店、农场或矿山获得有益并有报酬的工作的权利;赚取工资负担充足的食物、衣服和养育下一代的权利;所有农场主生产并出售其产品,其盈利能让他和他的家庭过上体面生活的权利;所有商人无论大小在自由氛围内交易的权利,免于国内外寡头的不公平竞争和控制;每个家庭得到适当住房的权利;充分的医疗条件,有机会获得并享受健康的权利;得到保护,不必在经济上担心老年、疾病、事故和失业的权利; 获得良好教育的权利。

罗斯福半生都在轮椅上度过,他大概知道自己剩下的时间已经不多了,所有的这些铺垫,都是焦急的准备向“失业”发起最后一击。而《完全就业法案》就是罗斯福最后一击的武器。

有经济学家说,罗斯福以国家行政力量拉动就业,是凯恩斯主义的奉行者。

其实这是很大的一个误会,没错,罗和凯解决失业问题的思路是一致的,可是罗斯福1933年就任总统,而凯恩斯主义的圣经《就业、利息和货币通论》在1936才出版。

他们二人在1934年5月曾经见过面,双方都表现出了失望。罗斯福直接说凯恩斯比起政治经济学家更像一个数学家,而凯恩斯的失望则更为含蓄,他说自己原本以为罗斯福“对经济学有更专业的理解”,时任美国劳工部长说这是“学术派与实用派之间交流的失败。”

凯恩斯固然是20世纪最伟大的经济学家,而罗斯福,虽然他不懂得经济公式的演算,但他仍然在左支右拙间把美国带出了大萧条的深渊。

他是地球上最强大军队的统帅,是盟军的首脑,是文官集团的领袖,甚至,四届连任而死在任内,在某种程度上,罗斯福可以称作这个强大帝国的帝王。

在罗斯福心里,他把凯恩斯当成一个皓首穷经的学者,也不足为怪。

那么,罗斯福为何会坚定的以“国家分配”的形式希望消灭失业呢?

我猜,他的老师另有其人。

在1928年,美国大萧条的前夜,亚欧大陆上的另一个帝国,红色苏联,开始了它的第一个五年计划。

在西方世界饱受经济周期困扰时,苏联的计划经济取得了举世瞩目的成就。短短几年,苏联从一个二流列强,一个住在郊区的农业国家,迅速成长为工业底子扎实的一流强国。

到了二战期间,当传统大国法国兵败如山的时候,苏联这个年轻的帝国居然在东线把德国打的节节溃退。这不能不让罗斯福大为震撼。

在分析历史的时候,我不喜欢宏大的叙事。罗斯福是一个卓越的政治家,但是他也是第一次当总统,没有人可以教他怎么管理这个帝国。而他的任期,几乎与苏联的崛起时间吻合,他亲眼见识到了苏联的成功,作为战后的三巨头,他也亲自见到了斯大林和苏联的代表。

所见所闻,计划经济的新思路让苏联腾空而起,罗斯福如何能不印象深刻?

诚然,美苏最终成为了敌人。但是罗也一定从苏联的崛起中学到了很多。在整个资本主义世界面对失业的困局时,苏联不但人人有工作,而且还迅速的完成了工业化的成就。

对于后世来说,我们知道故事的结局,苏联在世纪末轰然倒塌,中国也开启了市场经济的大潮,计划经济在人工智能应用之前似乎难以实现。

但是在罗斯福那个年代,苏联是半个世界的灯塔,那才是《全面就业法案》真正的根源。

于是,罗斯福把政府分配工作的构想,打造成了对抗失业的武器。这份法案法度严谨,而且从根本上把就业变成了国家的责任,完全颠覆了美国自由主义的传统。

这样大的手笔,绝不是詹姆斯.默里这样的议员,或是像凯恩斯这样的学者,又或者是杜鲁门这样的替补总统敢提出的构想。

只有大权总揽又力图遗泽后世的人,才有气魄和资格来酝酿这件大事。

可想而知,罗斯福希望在自己最后的时间里,凭借多年执政的威望和对朝政的控制来强行通过法案,毕其功于一役,把失业彻底消灭。可惜天意弄人,罗氏在1945年4月12日,猝然去世,最终没有能等到战争结束。

罗斯福的余威在参议院尚有留存,可是缺少了他本人的推动,《完全就业提案》最终没能通过审核。

这临死前的奋然一击到底还是功亏一篑,壮志未酬,徒令后人唏嘘。

然而,罗斯福炉边谈话的内容,也就是第二权利法案的内容,在他死后被吸收成为联合国《世界人权宣言》,传播到了全世界。包括芬兰在内的多个国家把关于就业责任的部分写进了自己的宪法,北欧的福利国家大多也由此确立了法律传统。

罗氏的种子没能在美国的土地上开花,却在地球另一端的北方有了结果,或许罗氏泉下有知,情也可慰?

罗斯福半身瘫痪,但是他试图以国家力量消灭失业的磅礴构想,堪称壮烈。而他勇敢的直接对抗经济和政治两种传统,亦可称为无畏。

《全面就业法案》没有通过,人类至今也依然还在探索压制着失业的办法。实际上,我个人也并不认为这个全面就业的尝试能够彻底解决就业问题。毕竟,中国就是从那条老路上走回来的。

但是仅仅是知道有人试图与失业这个巨兽殊死相搏,就已经值得令后人铭记。

只是我们已无从知晓,在1945年的某个深夜,当罗斯福从整理法案的案牍上抬头休息时,是否会想起自己在第一次竞选总统时说的第一句话:

世界上没有什么事是值得恐惧的,唯一值得恐惧的,只有恐惧本身。

(凯恩斯在罗斯福去世后的第二年,也死于心脏病发。凯恩斯的传奇故事将另文专述)

下图就是听证会材料的封面,人过三十,看论文的速度真是慢了不少。

参考文献:

Bailey, Stephen Kemp. Congress Makes a Law: The Story Behind the Employment Act of 1946. New York: Columbia University Press, 1950.

Beveridge, William H. Full Employment in a Free Society. New York: W.W. Norton, 1945.

Norton, Hugh S. The Employment Act and the Council of Economic Advisers, 1946-76.Columbia: University of South Carolina Press, 1977.

Stein, Herbert. The Fiscal Revolution in America. Chicago: University of Chicago Press, 1969.