写在前面:

选择云笔记作为这次调研对象,是因为看到一位同学作业里关于iOS场景下面的笔记软件对比。这一下子让我想起自己入坑过的各款云笔记应用,他们基本上都拥有云端存储和多端同步的功能,但同时又都存在着各自的优缺点。本来一开始我只是选择3款具有代表性的应用作比较,但随着调研的深入,才逐渐认识到此类型软件水之深,坑之大,遂最终扩充到7款。然而事实上,市面上相关的产品还有很多,他们很多打着“颠覆格局”的口号横空出世,却往往都只是昙花一现。

1.七款云笔记应用的基本功能特点差异对比

| 分类 | 印象笔记 | 有道云笔记 | 为知笔记 | 蚂蚁笔记 | OneNote | 讯飞语记 |

| 多平台同步 | 支持 | 支持 | 支持(VIP) | 支持(VIP) | 支持 | 支持 |

| 支持标签 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 支持 |

| 文档翻译 | 不支持 | 支持 | 不 支持 | 不支持 | 不 支持 | 不支持 |

| 目录分层 | 强 | 强 | 弱 | 强 | 弱 | 弱 |

| 链接分享 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |

| 回收站 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持(VIP) |

| 云协作 | 不支持 | 支持 | 支持(VIP) | 支持(VIP) | 支持 | 不支持 |

| 支持markdown | 支持 | 支持(VIP) | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 |

| 批量数据导出 | 强 | 一般 | 差 | 一般 | 一般 | 差 |

| 月上传流量 | 60M(FREE)/1G(VIP) | 2G(FREE)/50G(VIP) | 1G(FREE)/10G(VIP) | 1G(VIP) | 5G(FREE) | 10G(VIP) |

| VIP价格 | 148元/年 | 198元/年 | 60元/年 | 150元/年 | 免费 | 98元/年 |

- 印象笔记:

evernote是我接触的第一款此种类型的产品,当时可谓是惊为天人,强大的网页剪辑功能使得它成为一款合适的便笺型知识管理软件。但作为外来软件本土化的应用,我始终无法适应其操作方式。

图1:印象笔记网页端

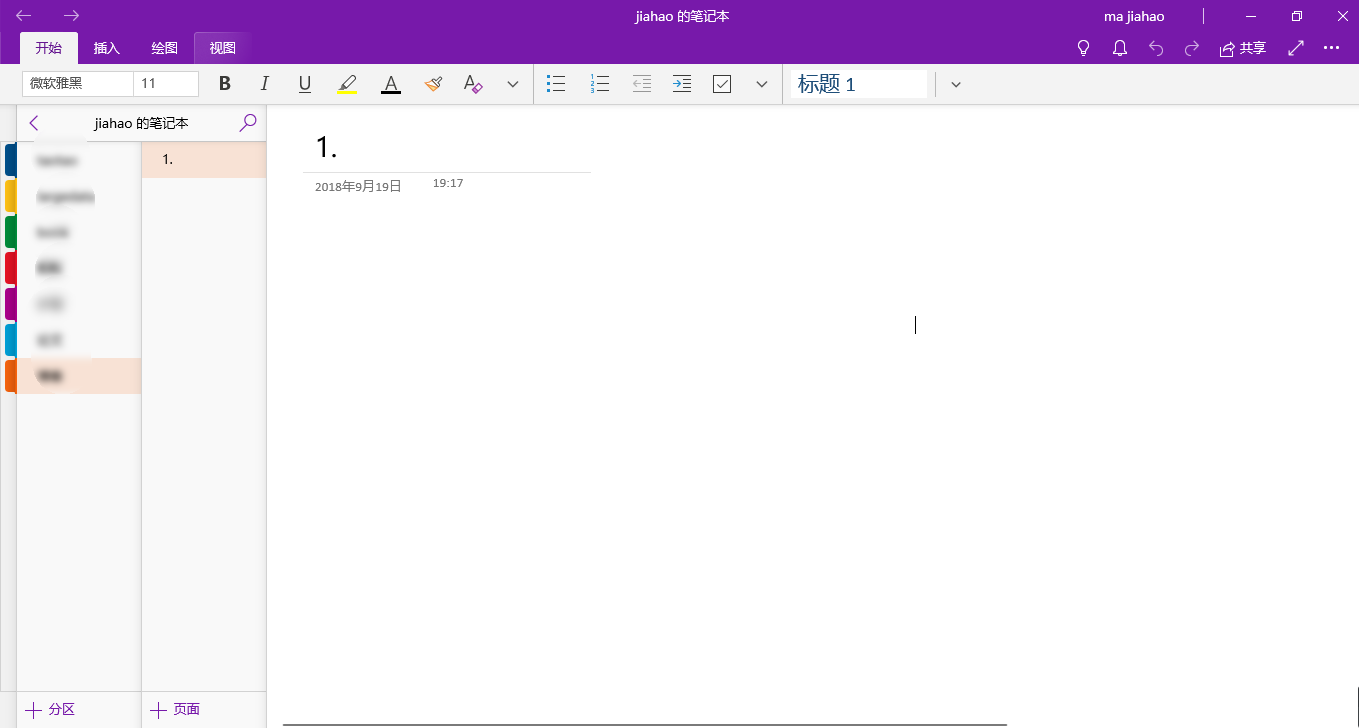

- OneNote:

OneNote沿袭了微软扁平化的设计风格,丰富但不花哨的UI理念深得我心,另外拥有着office这强大的后盾让我足以相信自己的信息不会丢失,它的缺点在于同步速度慢和相对匮乏的功能外扩。

图2 :OneNote客户端

- 有道云笔记:

网易出品的这款产品给我的感觉便是中规中矩,并没有什么明显的短板,如果你没有什么特殊的要求,有道云也会是一个不错的选择。

图3:有道云笔记客户端

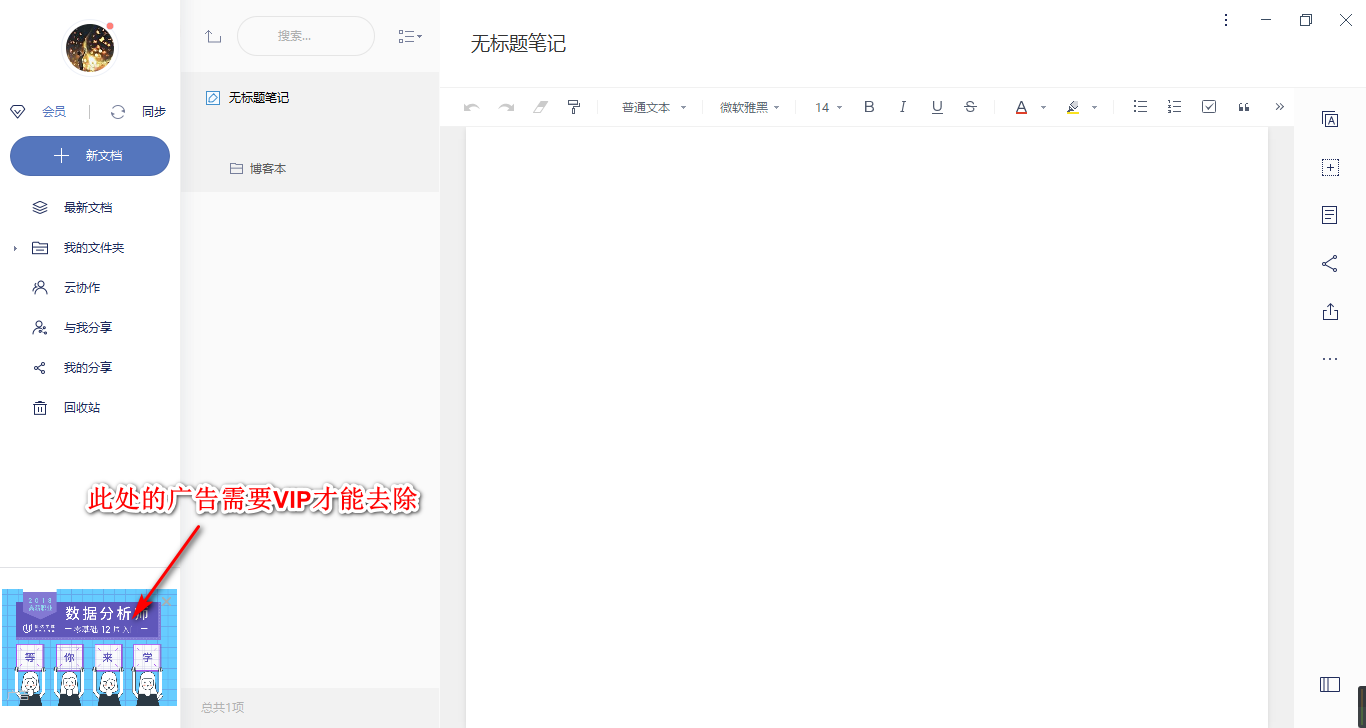

- 为知笔记:

为知笔记作为一款相对小众的产品,却在很多的小细节上优化出色:快速条理化存储、永久安全云存储、模板多:markdown、富文本、九宫格、工作日志、会议记录、访问日志等。但补充一点,这款软件的非VIP用户无法享受云端存储功能,这意味着你不花钱只能当单机玩,不过平心而论,为知的收费是几款软件里面最优惠的。

图4:为知笔记网页端

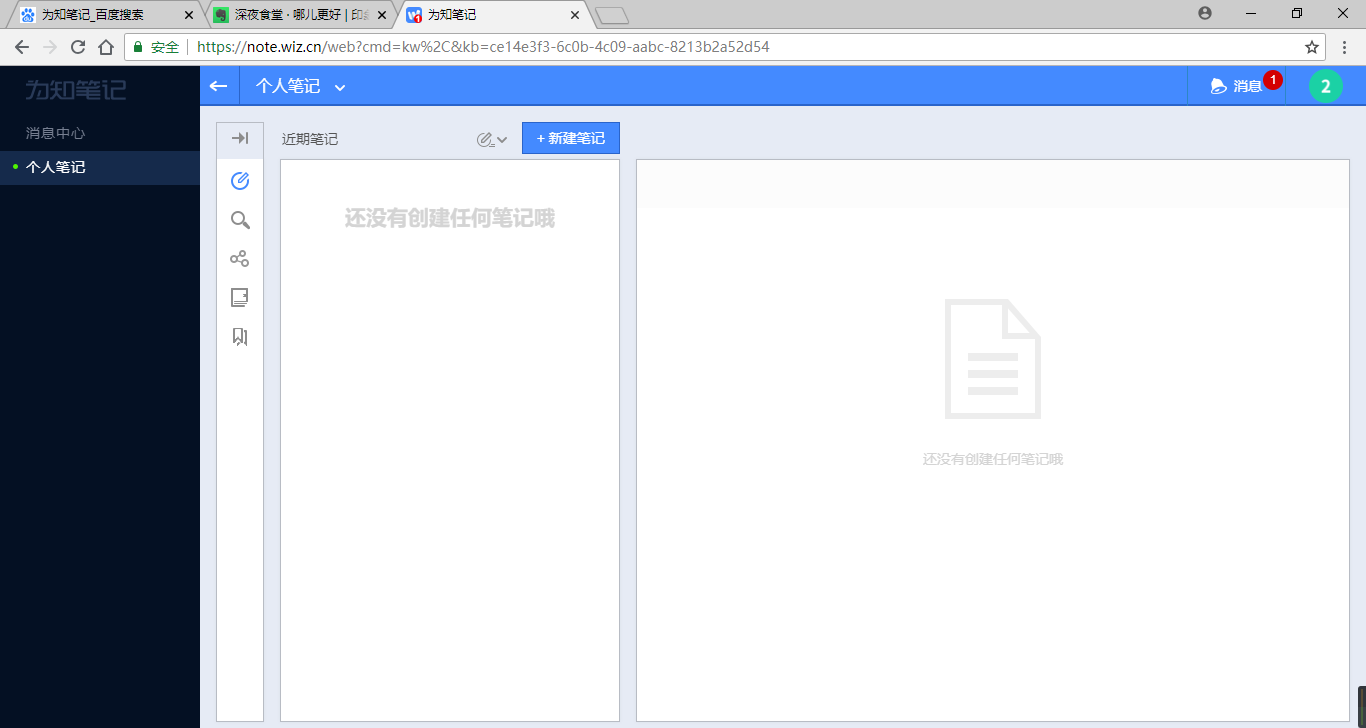

- 蚂蚁笔记:

同为知笔记一样,蚂蚁也面临着收费的困境。不过如果你实在不想为此付费,也可以考虑搭建一个私人云笔记。这款软件是完全开源的。(https://github.com/leanote)

图5:蚂蚁笔记网页端

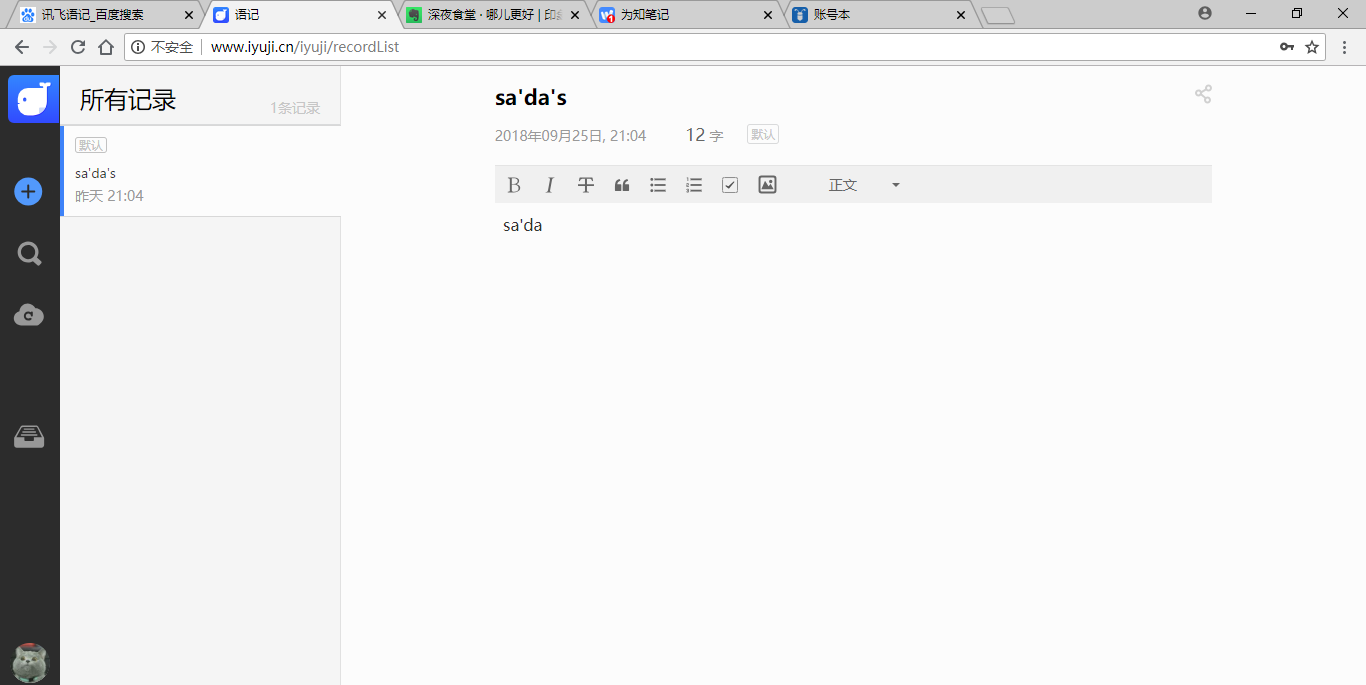

- 讯飞语记:

讯飞语记是科大讯飞旗下的一款产品,主打手机端的录音转文字和AInote,但除此以外乏善可陈。

图6:讯飞语记网页端

2.他们的目标都是盈利么?他们的目标都是赚取用户的现金么?还是别的? 对比他们的售价

这些产品之中只有OneNote是免费的,只因其背靠微软这座大山。对中小型公司来说收费是必然的,区别在于选择的时机和收费的方式。如果长期没有好的变现方式,容易造成资金链的断裂,但如果收费方式过于强硬,很容易阻隔新用户的进入,另外如果在和同类软件收费模式的博弈中败下阵来,也会造成用户的大量流失。

3.这些软件是如何到你手里的?

官网和各大应用商店均可免费下载。

4.这些软件有Bug 么?又是如何更新新版本的?

如果想要看相关软件对应版本的bug,一种方法是到应用商店差评区去看看,当然真实情况可能是用户使用不当或者竞争对手的竞争行为。另一种方法是建立相应的软件社区,培养一批相对忠诚的用户,这样得到的反馈才会更加真实。

更新新版本的方式大概有两种,一种是当用户打开软件的时候主动提醒,另一种是根据用户需要被动显示。

5.此类软件是什么时候开始出现的,同一类型的软件之间是如何竞争的? 发展趋势如何?

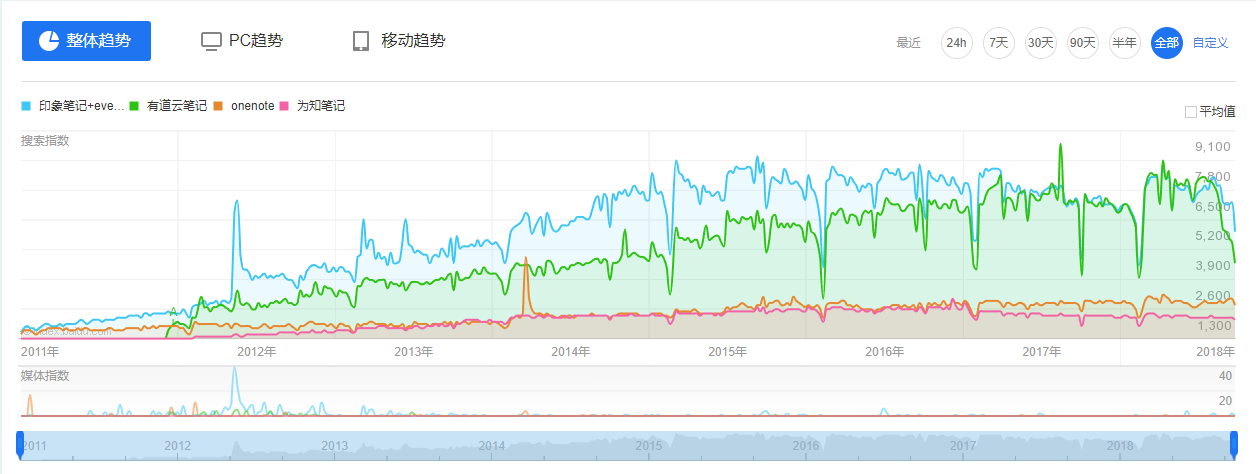

我们看一下百度指数下的几款软件的整体搜索趋势,可以得到以下几点:

①以2012作为分水岭,随着移动设备的增长,这几个应用开始在移动端布局,也开始对云概念做文章。2012年之后,印象笔记和有道云增长迅速,随后趋于稳定,而为知笔记和OneNote则增长缓慢;

②随着软件功能的逐渐丰富和优化,各款应用的增长已经到达一个瓶颈;

③仔细观察,每年的二月份,搜索指数呈现谜之下跌,或许和春节放假有关,侧面说明一大部分用户的使用目的是工作需要而非生活记录。

6.你个人第一次用此类软件是什么时候,你当时是几年级?你现在还用它么,或者是同类软件的不同品牌,为何?

最早使用的是印象笔记这款,那时候应该是大一。

现在使用的是OneNote,大概是轻便,好看吧。

7.你是如何精通这软件的?它给你什么好处,坏处?

其实如果不是出于调研的需要,我根本认识不到一款笔记应用会有这么纷繁复杂的功能,对于一个普通用户,无非是根据需求使用,大多数都谈不上精通。

最大的好处是能够摆脱物理设备的束缚,随时随地的记录和查看,至于坏处就无从谈起了。

8.这种软件再过10年,20年还会存在么,为什么?

打个不恰当的比喻,这个世界上的人总共有一石,其中一半不怎么会使用电子设备,剩下的五斗里面经常做笔记的占两斗。而那些做笔记的人绝大多数都使用手机便签和word,最后经常使用云笔记这类软件的少之又少。大家都会觉得,不过是写几句话,做个记录,何必再下一个第三方软件呢。另外一个事实是,现在很多移动端设备自带的笔记应用同样已经集成了云存储和富文本编辑器等核心功能。因此,再过个10年,我相信云笔记依然会存在,只是它会存在在你的手机便签里,会存在word文档里。

9.如果您是一款云笔记软件的产品经理,您会策划一款怎么的产品?与调研的这几款产品有何不同?

仔细对比上述的各款软件之后,不难发现他们基本上已经大同小异,各种功能的发展已经看得到天花板了,这个时候再想着入局难免有些不合时宜。如果是由我来设计一款心仪的产品,那他一定是集各家之所长的,简洁舒适的界面,入手简单而功能强大,细节处体现人文关怀,体验上彰显性能优越,对外可兼容万物,对内则包罗万象。。。但如果我是老板,这样的方案显然会被pass掉,因为它赚不到钱。也许在不久的将来,随着人工智能的成熟,会有这样一款云智能管家,能够和人脑相辅相成,这是我对云笔记应用最美好的想象。