恒河猴实验

- 代母实验

将刚出生的小猴子与母亲分开,让它与绒布妈妈跟铁丝妈妈生活在一起。铁丝妈妈身上有食物,绒布没有食物,小猴子更喜欢绒布妈妈,即使它在铁丝妈妈那里得到了食物。绒布妈妈身上设置机关,攻击小猴子,小猴子依然会义无返顾的拥进绒布妈妈的怀抱。实验证明,小猴子喜欢妈妈的原因并不是因为妈妈给了奶水,而且是: 接触与关系。爱源自于接触,而非食物! - 繁殖实验

在绒布妈妈跟铁丝妈妈生活长大的小猴子,失去了配偶和交配能力,就是强行受精之后,也不会养育孩子,一部分直接了结了小猴子的生命,一部分表现无视孩子,仅有一个养育了小猴子,但是没有一丁点养育经验。 - 长期缺母实验

在小猴子出生前8个月不让小猴子见妈妈,8个月后再放到同一个笼子里,小猴子就不会理妈妈,而且完全无法融入正常的生活,自我孤立,(类似于自闭症,抑郁症)。

将这些实验的小猴子,放入猴群中,实验的小猴子根本无法加入集体,更多的小猴子出现精神失常现象,类似人类的精神病,有些会出现自残的现象,啃咬自己的手臂,严重的一只,直接咬掉了自己的一只手臂。

有句话说,有的人一生都在治愈童年,有的人一生都在被童年治愈。

在哈洛那个年代,也就是20世纪50年代,受行为主义影响,人们普遍认为养育比爱重要。但是哈洛的实验证明了,父母对孩子的养育不能只停留在温饱层面,要使孩子健康成长,父母需要提供更多的积极刺激,比如拥抱和爱抚。

通过实验,我们不难看出,与喂食相比,身体上的舒适接触是形成依恋的重要一环,对亲人的亲密关系有助于孩子最后建立安全的依恋,这是保障孩子心理健康发展的基础。

哈洛的恒河猴实验在现在看来虽然有些残忍,但是在行为主义当道的当时,哈洛确实为人们带来了不同的视角,能让人们好好思考一下到底应该怎么抚养我们的孩子。

双生子爬楼梯实验

成长,需要成熟的时机

两个10月大的儿童A和B,A每天进行10分钟的爬梯实验,B则不进行此种训练。6周后,A爬5级梯只需26秒,而B却需45秒。从第7周开始,对B连续进行两周爬梯训练,结果B反而超过了A,只要10秒就爬上了5级梯。

这个实验给我们的启示是:教育要尊重孩子的实际水平,在孩子尚未成熟之前,要耐心地等待,不要违背孩子发展的自然规律,不要违背孩子发展的内在“时间表”人为地通过训练加速孩子的发展。

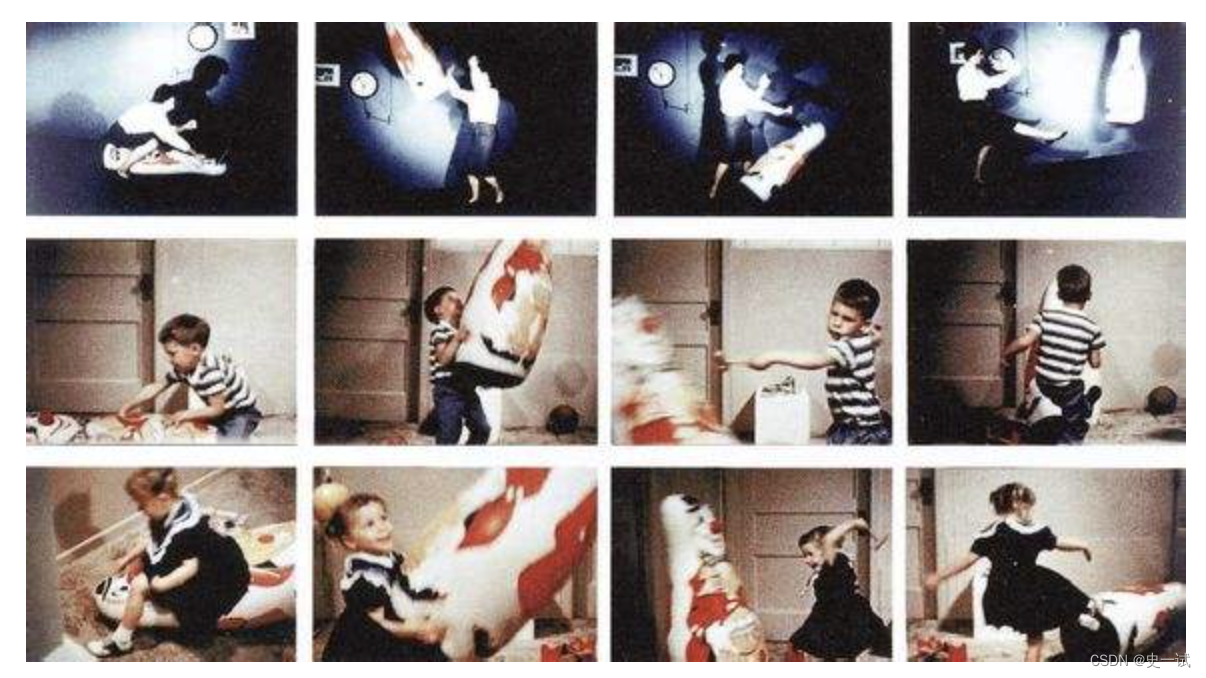

波波玩偶实验

发展,需要寻找学习的榜样

儿童在电视上、电影里和游戏里看到的暴力,会不会导致他们形成攻击性行为?

这是当今一个热门话题,就是在50年前也是热门话题。那时候,有一位心理学家做了一项实验,以确定孩子们是如何通过观看暴力影像而学会攻击的。

答案是: 儿童会学习大人的各种行为。

身教,需要意义感和良好的关系,幼小的孩子既可以通过观察模仿成年人,习得攻击性行为,同时也能通过模仿“榜样”改变不良习惯,甚至战胜自己的恐惧,“榜样”具有惊人的力量。

模仿的过程中,孩子通过模仿能够理解事物之间的因果关系,这就赋予了模仿的意义感,这跟父母和孩子的亲密关系有巨大关系。孩子只会模仿成人成功的动作,如果发现攻击或者模仿会带来惩罚孩子也会停止继续模仿会给自己带来伤害的行为,但可能会是短期效果,他们开始只会跟自己关系比较近的人,所以身教的关键在于家长先切身体验,这样孩子才能真正体验,注意你的言行举止,孩子会观察这些行为导致了哪些结果,并且孩子会探索这里面的联系。

在中国,由于传统理教的影响,我们从小就被教育要孝敬父母,尊重长辈,尤其被强调要服从权威,以致于很多人从小就没有真正感受过平等的关系,很多孩子所谓尊重长辈只是出于对权威的恐惧。家长们觉察下你让孩子做任何事的时候,到底是想让她进行良好的学习还是仅仅为了享受你作为成年人的“绝对统治权”?

时代在改变,家长们必须重设目标,建立平等人格基础上的尊重,不掺杂恐惧和疏离成分的尊重,如果掺杂了控制的欲望,孩子就很难心悦诚服的接受你的教育。

孩子需要在一场场有意无意的刻意练习中体验“尊重”这样抽象的道德品质,而不是“我懂得多,你懂什么,你是我的孩子必须听我的”这样的说教里进行模仿。如果你感觉你的孩子不好管教,那请及时审视下自己的言行,觉察下你的情绪是否因为你的内在自尊水平低下而受到影响。

车祸目击者实验

诱导、恐慌情绪等会让人“脑补”记忆细节。

人可以轻松记住信息的内容,却很容易忘掉信息的来源,因此人们几乎不可能判断那些从脑海里冒出来的细节到底是自己的亲身经历,还是来源于以前看过的文学影视作品。特别是在情绪的作用下,这种联想活动会导致大量记忆片段拼接重构,俗称“脑补”,这些脑补出来的事情可能根本就不曾发生。

车祸目击现场实验:成年人的记忆 同样不靠谱

导致虚假记忆产生的一个重要机制:提问时的语言暗示对记忆有极为深远的影响。“碰撞”、“互撞”、“冲撞”、“顶”等词描述车祸,人们估算平均车速相差甚远,脑补玻璃破碎等细节差异巨大。

无处不在的虚假记忆植入

当你看见某个记忆内容时,你的大脑会自动联想一连串记忆内容,就像拔出一连串花生一样,只不过你根本意识不到这个过程。例如:“怕上火喝王老吉”,简单、粗暴、多次重复,长年累月的灌输,洗脑术,在脑海中制造出某种印象,从而改变你对某种事物的观念。广告不需要你主动关注它们,只需要你的一点注意力,它们就会转化为一种深层次的感觉。

我们拥有的不是属于自己的独特记忆,而是通过与无数网民的互动制造出的一种共同产生、共同更新、共同储存的群体性记忆。在这个过程中,我们会自动把从互联网上得到的记忆融合进来,并把自己原有的那份独特记忆覆盖掉,而且可能根本意识不到这个过程。