目录

网络发展

独立模式: 计算机之间相互独立;

网络互联: 多台计算机连接在一起, 完成数据共享;

局域网LAN: 计算机数量更多了, 通过交换机和路由器连接在一起;

广域网WAN: 将远隔千里的计算机都连在一起;

比喻:

独立模式 -- 单独的一台计算机网络互联 -- 一个房间里面的几台计算机(数量少)

局域网LAN -- 一个机房(一个地区,方圆几千米)里面的全部计算机(数量多)

广域网WAN -- 跨地区的计算机全部计算机(比如国与国之间的计算机连通,范围大,数量多)

所谓 "局域网" 和 "广域网" 只是一个相对的概念. 比如, 我们有 "天朝特色" 的广域网, 也可以看做一个比较大的局域网.

广域网示意图

时代背景

我们需要知道的一点关于网络沟通之间的认识,在理解局域网的时候可能想的明白,一个房间里面的计算机通常都是有一个链接端的,比如路由器,这就是一个链接端,它的内部会处理连接上这个路由器的计算机的网络通信,当尝试一台计算机与另一台计算机通信的时候,它会处理并且发送到指定的计算机,那么广域网呢?显然我们的明白所谓 "局域网" 和 "广域网" 只是一个相对的概念,因此它们的实现也是如此,不过广域网更大,它的类似于"路由器"的装置更多,小到小区,大到国与国之间的网络通信(海底光缆),都是类似于局域网的处理方式一样。至于背后是谁推行的,自然有后面的运营商来铺设建设。

至于为什么运营商有这个动力呢?我们可以类比于大型互联网公司可以得知,那些大型互联网公司是不会去做这些事情的,因为这种做基站的行为费力并且成本高,成本回收期长,在一般的商业逻辑上是不会做这些事情的。

打个比方,当一家公司在做出一个产品的时候,假如他们为此研发成本是一千万,那么把产品发布出去就好了,但是假如他要发布到一些没有通网的地区,那他们就需要搭建基站,并且后期还需要雇请人去定期维修,那这样算的话,显然成本就会高了很多,即使他们有能力和财力去搭建,但是显然在有前人栽树的情况下是不会采取自己建设基站的行为的,并且在我国通常是由三大通信公司做的,至于为什么会做,不过在我国由于国体的性质,所以我国的网络线路基站之类的都是由政府推行的,所以我们才会发现,就连一些山区也会有通网的政策执行。并且如果我们现在假如没有任何的套餐下使用流量的话,会发现其实现在的流量费用还是很贵,这是沿用之前的收费标准的,其实我们也知道以前的收费是很乱的,因为基站是他们需要建设的(你不办,就把你办了),这里的成本是很高的,并且回报期很长(所以有段时间运营商扛不住了,笑~),但是我们现在使用流量进行上网的话,其实价格越来越低了,并且还会继续地下去,这背后都是因为政府的推行的。还有一点我们知道,当我们手机欠费的话是不能正常上网的(不使用移动数据以外的方式),但是我们是能够接通运营商的电话的,比如10086这类的电话,其实背后都是有这么一套的

所以我们上网都是“光纤入户”,我们只需要拉根网线到家里就可以上网了,因为之前的基础都由前人构建好了的,我们并不需要担心

计算机内部

我们可以知道,一台计算机内部其实有很多线,里面的设备都是通过线来连接的,它们也可以当作一个小型的网络结构,它们之间的通信也是需要协议(标准)的,比如硬盘的M.2协议都是如此。我们再把视野放大,我们有一台在北京的计算机,还有一台在上海的计算机,它们的硬盘的数据需要交换,那么它不就和一台计算机里面的各个设备之间的交流是一样的吗?它们之间是用线路连接链接起来的(比如路由器,基站),所以大型互联网公司的计算机与我们使用的计算机是没有本质的区别的。所以(计算机)体系结构中有网络,网络中有(计算机)体系结构

协议

协议的创立

协议的创立是为了尽可能的减少通信成本!

我们在生活中交流,比如两个人说话,当有一个人A,对B说话,B没有听到或的话,那么B可以通过A的表情,肢体语言之类的判断,于是B来发出一个没有听到的信号(没有听清楚的信号),这样A通过看到就可以判断是自己说的话没有正确的传达到B,所以A重复话语(发送),那么当两个人的距离不断延申,越来越远,这样我们会发现以上的判断是没办法确定了,我们甚至连对话也不能正常进行,这就是距离导致通信成本不断提升的原因。

那么类比于计算机来说,由于不能像人一样智能,所以即使是它们之间的交流也必须要确保正确,所以计算机也是存在类似与人的问题的,这是无法避免的,因此协议就诞生了

什么是协议?

协议,进一步做比喻,A、B两人电话通信,我们知道一般来说接电话是不花钱的,那么这两人就可以约定一下,响铃一下,代表我要去你家,连续响铃两下,代表能,三下,代表不能,那么A对B打电话,B看到了,然后没有继续,于是向A响铃两下,代表A可以过来,那么A、B之间就产生了简单的通信,并且减少了通信成本(他们不需要通电话就可以知道对面的想法),因为他们之间是约定好的,并且双方都有了共识。

如果用计算机语言这就是计算机协议,所以协议的本质就是一种约定

计算机的传输媒介

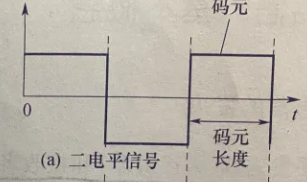

计算机之间的传输媒介是光信号和电信号. 通过 "频率" 和 "强弱" 来表示 0 和 1 这样的信息. 要想传递各种不同的信息, 就需要约定好双方的数据格式.

只要通信的两台主机, 约定好协议就可以了么?为此我们引入了网络协议

网络协议

计算机生产厂商有很多;

计算机操作系统, 也有很多;

计算机网络硬件设备, 还是有很多;

如何让这些不同厂商之间生产的计算机能够相互顺畅的通信? 就需要有人站出来, 约定一个共同的标准,大家都来遵守, 这就是 网络协议TCP/IP 为此而诞生,不过这里是指软件层面上的,在硬件上也有类似于这样的协议,我们这里就只讨论软件层面上的

比如我们的汉语协议就是和网络协议类似的,我们有很多的方言,为了方便沟通所以我们就规定了普通话来进行交流,这样就可以更加的便捷人与人之间的交流,这是一种减少通信成本的具体实现,那么在计算机层面上,我们也需要这样的一样的协议(约定),这样让网络之间的通信降低成本

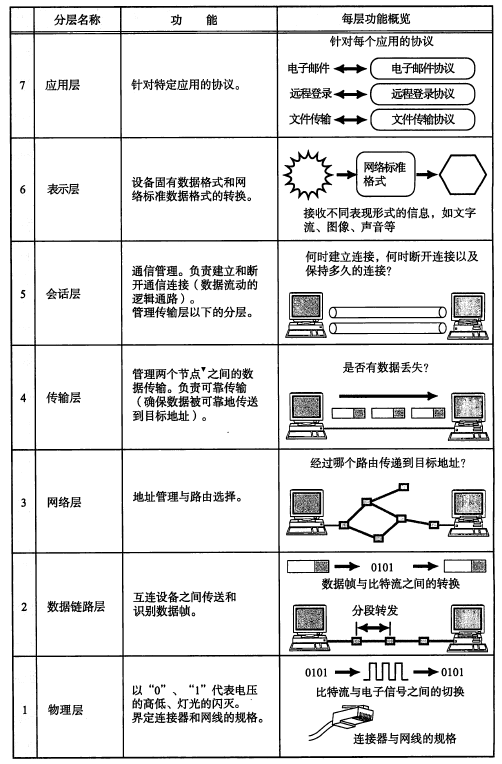

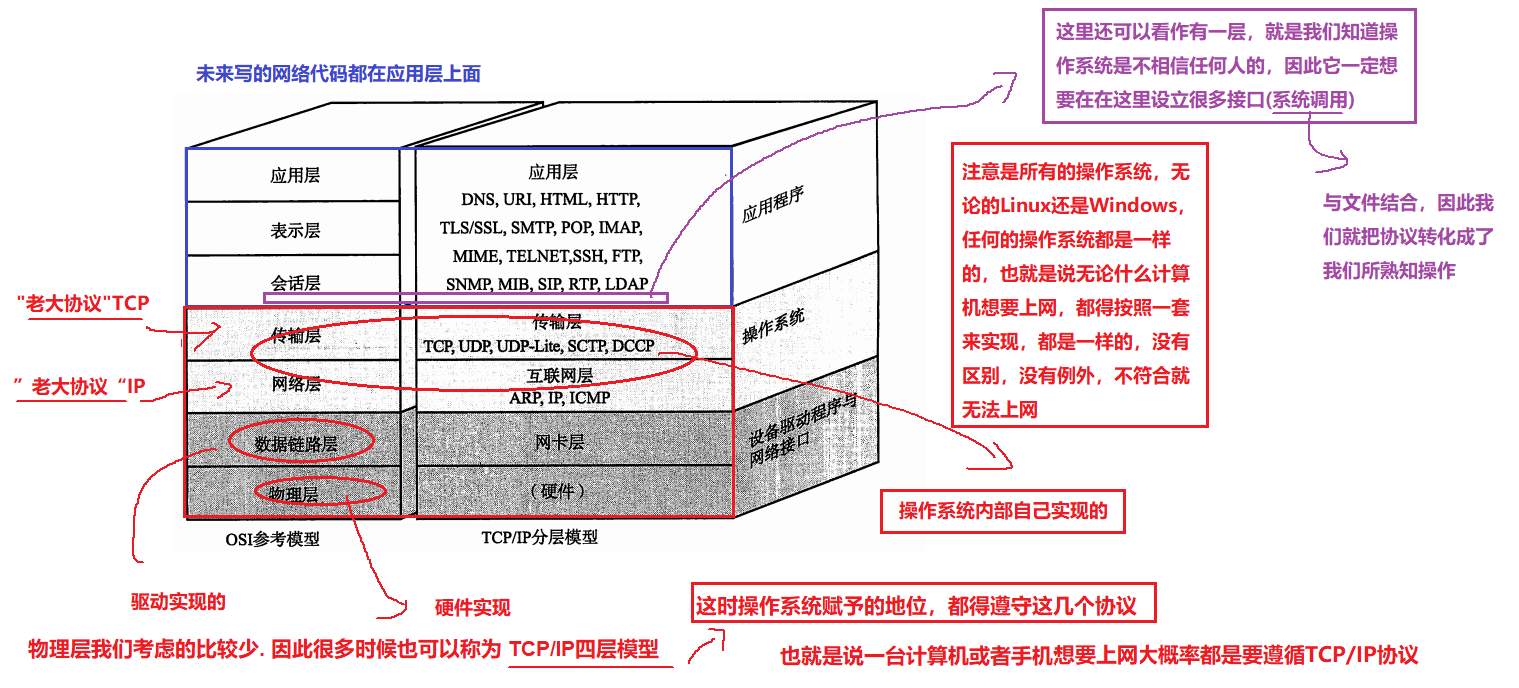

OSI七层模型

分层最大的好处在于 "封装" . 面向对象例子,就行基类与子类之间的关系一样,是为了更好的

接下来就要拿出网络神图了

不过我们通常把应用层、表示层、会话层压缩成应用层。利用微信来做比喻,假如一个人要谈男女朋友,他使用微信,这时候微信就已经提供了下四层,拥有了发送消息给对方的能力,那么这边的A,发送一句 “在吗?”,这时B可以选择同意,当然也可以拒绝(断开对话),这就是在构建联系,属于会话层的事情,假如通过了会话层,A继续直接说我很直白,表示自己身价千万,年薪百万,三套房,两辆车,你愿不愿意以相处,这时候B也表示自己也是身价千万,年薪百万,三套房,两辆车。这种相互匹配的格式,固有的格式,并且以后也这样表示,交流有固定的格式,这就是表示层,当两人认为可以的时候,就可以愉快的处男女朋友了,约会逛逛街之类的行为,这就是应用层,即这两人之前的所以准备都是为了应用层的约会。前面四层是微信提供的,后面三层是自己提供的(程序员自己处理),也就是这三层都是人来进行处理的

OSI(Open System Interconnection,开放系统互连)七层网络模型称为开放式系统互联参考模型,是一个逻辑上的定义和规范;

把网络从逻辑上分为了7层. 每一层都有相关、相对应的物理设备,比如路由器,交换机;

OSI 七层模型是一种框架性的设计方法,其最主要的功能使就是帮助不同类型的主机实现数据传输;它的最大优点是将服务、接口和协议这三个概念明确地区分开来,概念清楚,理论也比较完整. 通过七个层次化的结构模型使不同的系统不同的网络之间实现可靠的通讯;

但是, 它既复杂又不实用; 所以我们按照TCP/IP四层模型来讲解经过简化后就成了下面这种形式

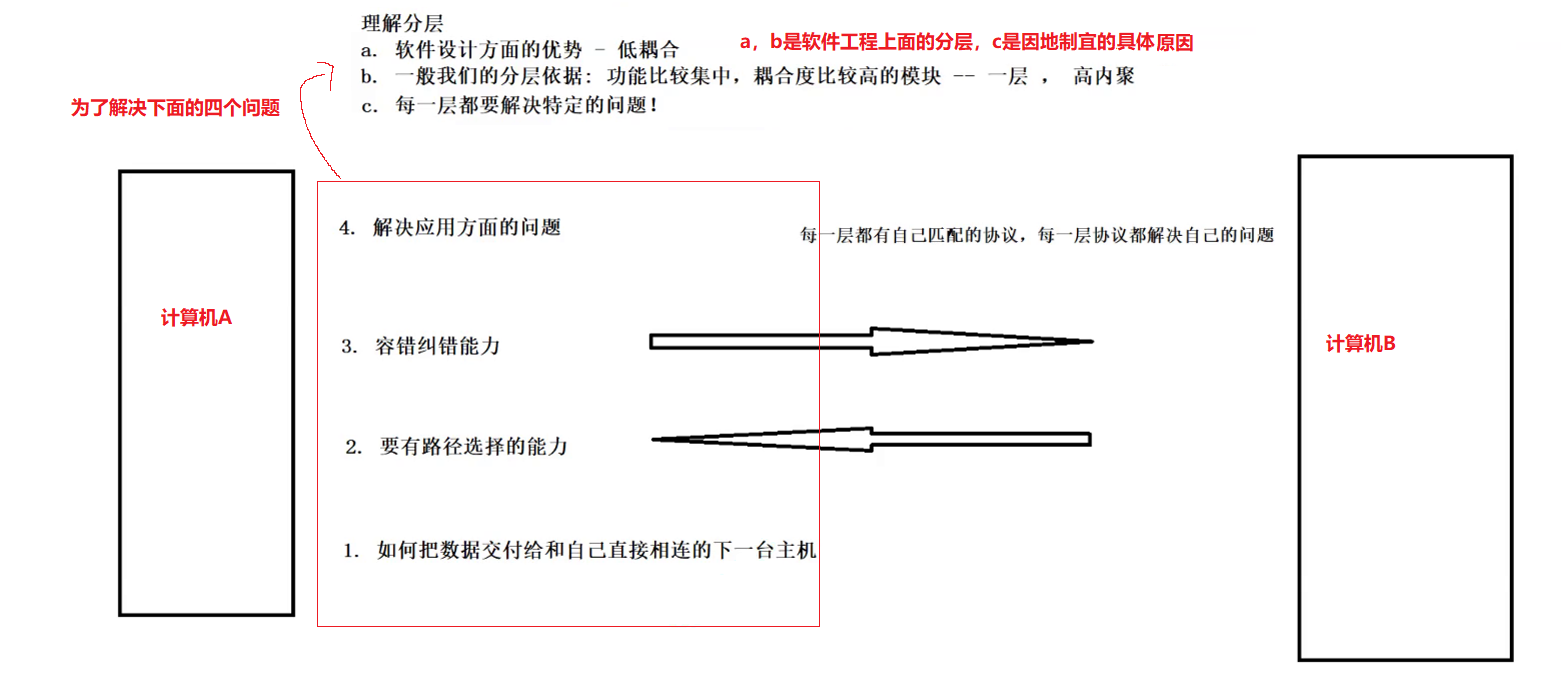

TCP/IP五层(或四层)模型

TCP/IP是一组协议的代名词,它还包括许多协议,组成了TCP/IP协议簇.

TCP/IP通讯协议采用了5层的层级结构,每一层都呼叫它的下一层所提供的网络来完成自己的需求

数据链路层 负责光/电信号的传递方式. 比如现在以太网通用的网线(双绞线)、早期以太网采用的的同轴电缆(现在主要用于有线电视)、光纤, 现在的wifi无线网使用电磁波等都属于物理层的概念。物理层的能力决定了最大传输速率、传输距离、抗干扰性等. 集线器(Hub))工作在物理层.

数据链路层: 负责设备之间的数据帧的传送和识别. 例如网卡设备的驱动、帧同步(就是说从网线上检测到什么信号算作新帧的开始)、冲突检测(如果检测到冲突就自动重发)、数据差错校验等工作. 有以太网、令牌环网, 无线LAN等标准. 交换机(Switch,后面再谈)工作在数据链路层.解决第一层如何把数据交付给和自己直接相连的下一台主机(第一层)

网络层: 负责地址管理和路由选择. 例如在IP协议中, 通过IP地址来标识一台主机, 并通过路由表的方式规划出两台主机之间的数据传输的线路(路由). 路由器(Router)工作在网路层.提供路径选择的能力(第二层)

传输层: 负责两台主机之间的数据传输. 如传输控制协议 (TCP), 能够确保数据可靠的从源主机发送到目标主机.解决纠错与容错的问题(第三层)

应用层: 负责应用程序间沟通,如简单电子邮件传输(SMTP)、文件传输协议(FTP)、网络远程访问协议(Telnet)等. 我们的网络编程主要就是针对应用层。解决应用方面的问题(第四层)

硬件方面 -- 补充

集线器:当长距离的信号传输的时候是一定会衰减的,所以为了支持更好的传输,就有了这个装置,当信号当衰减到一定程度的时候就会对其进行放大,其次集线器在物理上还工作了一个设备,调制解调器(Modem - 光猫)

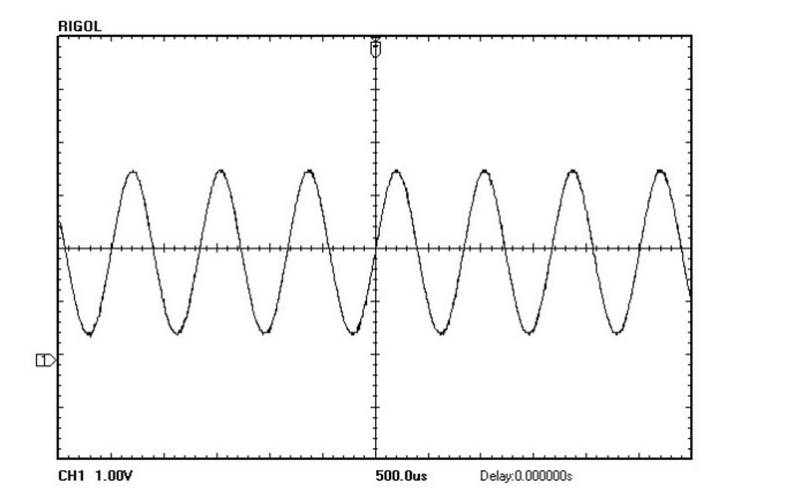

调制解调器:当我们的光纤传输信号的时候传输的是数字信号--0101的这样的,便于解析,但是模拟信号是工作于网络上的 -- 更适合信号的传输(波形图) ,调制解调器的工作就是模拟信号(网络上)和数字信号(家庭中)的相互转换,

工作原理:先是光纤进入Modem - 光猫,然后Modem - 光猫里面也有线进入路由器,这样路由器接受的才是0 1 0 1 二进制的数字信号 调制解调器的工作就是用于模拟信号和数字信号的相互转换

数字信号 -- 0 1 0 1 二进制编码它很容易被数字电路处理。

模拟信号 -- 波形图用于传输

调制解调器:Modem - 光猫

双绞线

网卡:对数字信号处理成 0 1 这样的二进制序列,网卡里面其实也是有寄存器的,不要认为只有CPU上面有,其实外设基本上都有寄存器,比如磁盘就是如此,它是先把数据放到相应的寄存器中,内存再去读它

路由器

早期的路由器是工作在网络层上的,但是随着计算机的发展现在的路由器早就可以在应用层上工作了,已经可以看做是一个小型计算机了,比如家庭里面的路由器是可以组建局域网的,只要设备连接到同一个路由器那么它们之间就可以互相接通了

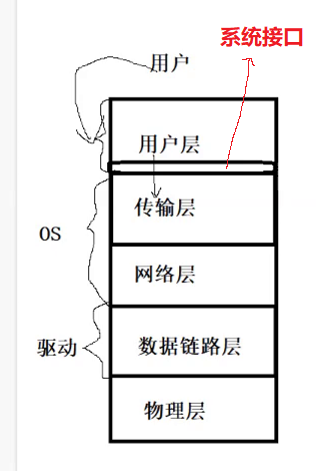

协议的分层

物理层我们考虑的比较少. 因此很多时候也可以称为 TCP/IP四层模型

一般而言

对于一台主机, 它的操作系统内核实现了从传输层到物理层的内容;

对于一台路由器, 它实现了从网络层到物理层(早期);

对于一台交换机, 它实现了从数据链路层到物理层;

对于集线器, 它只实现了物理层

但是并不绝对. 很多交换机也实现了网络层的转发; 很多路由器也实现了部分传输层的内容(比如端口转发);

TCP/IP四层模型和OSI七层模型的概念 -- 参考资料链接

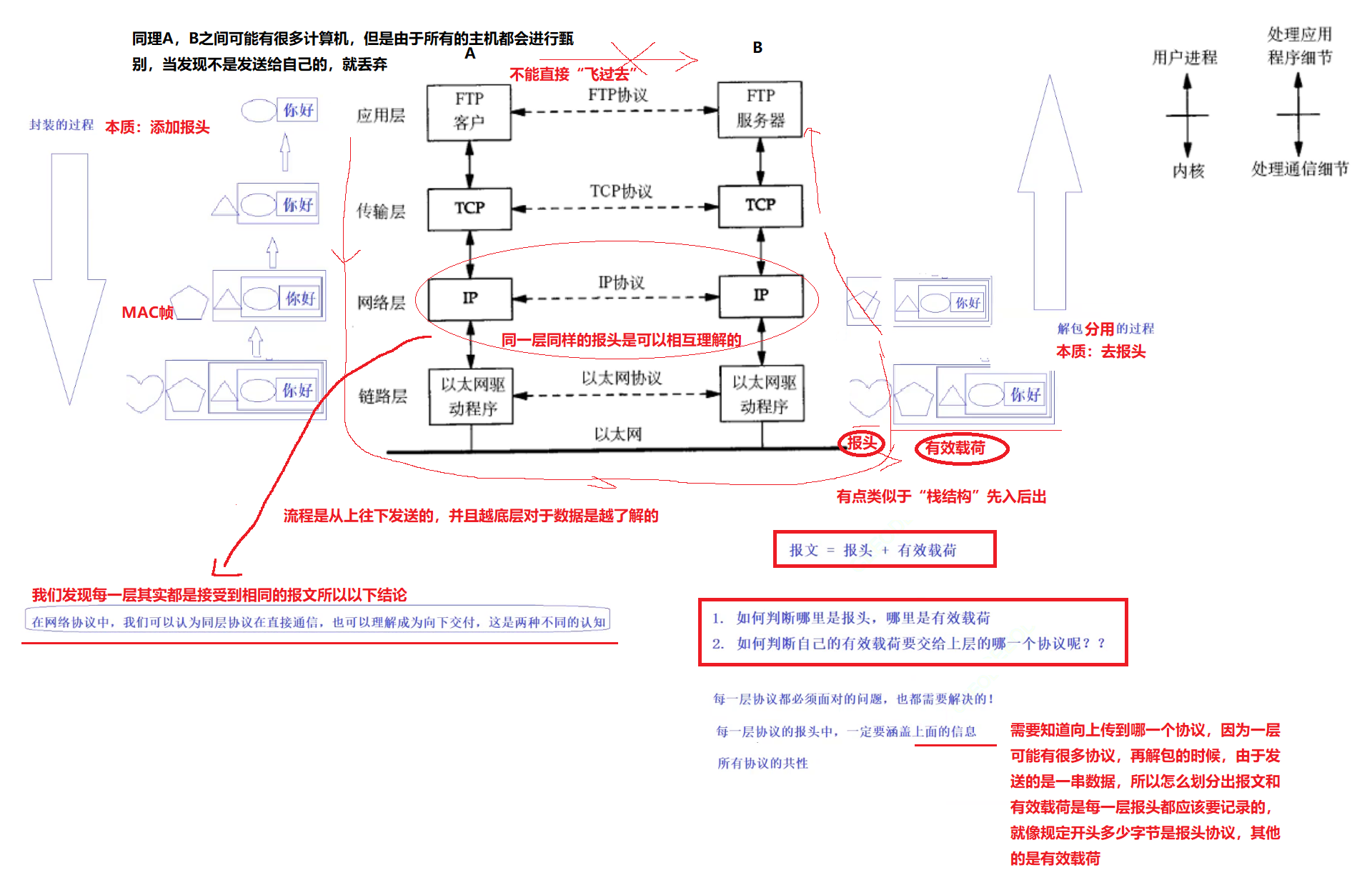

网络传输基本流程

1.协议报头

结论a.协议每一层都有,而且每一个协议最终表现就是协议要有报头

比喻,假如一个人在网上买一个水杯,那么商家其实并不会亲手交给买家,他会将它让快递员去寄过去,那么当人在收到的时候,就会多一个盒子和快递单,也就是说,卖家再给买家商品的时候是会多一点东西的,而这些东西买家其实并不关心这些,通常拆完快递就扔掉了,那么这多出来的东西是给谁的就显然易见了,其中对于快递员最重要的就是快递单,类比于计算机的协议报头,并且我们发现这些快递单其实是有固定格式的,上面写了发货人,和收货人,双方地址之类的一些信息,这都是给快递员看的,这就可以类比于协议的固定格式,并且快递单是快递员都认识的,是双方都认可的快递协议,全国的快递点都认识,这就是约定,这就是共识,这就是协议

结论b.协议通常是通过协议报头来进行表达的

实际上我们买家其实是不应该看到快递单的,在快递公司里面有约定,当一个人收到快递的时候是应该要现场打开检查商品的,不过我们通常为了方便就不确定快递了,现实中我们可以看到盒子和快递单,但是在网络中这些东西我们都不应该看到

结论c:每一份数据最终在被发送或者在不同的协议层中,都要有自己的报头

我们在上面的快递的比喻是只分了两层,在计算机中,是每一层都要有协议,并且用类似于”盒子“的东西包装起来。

还有一点需要明确的是,比如当我们网购买到的洗面奶,到我们手上的一系列操作都不是目的,我们的目的是用它来洗脸的,这一系列操作都是手段,在使用的时候我们都知道有说明书,这就对于网络里面的应用层协议,使用了共识性的信息,这就是应用层协议。在使用的时候假如没有协议那么用户在使用的时候就得问商家是如何使用的,但是一旦有了协议,那么双方都有这个共识,使用的方式就在说明书上,就在协议上,这就体系了协议的用处所在

每一层的协议可能不止一条协议,不过在表现的情况下是一条协议

2.局域网

同一个网段内的两台主机进行文件传输.

a.两台局域网的主机能够直接通信

b.局域网通信原理(第一次提及)

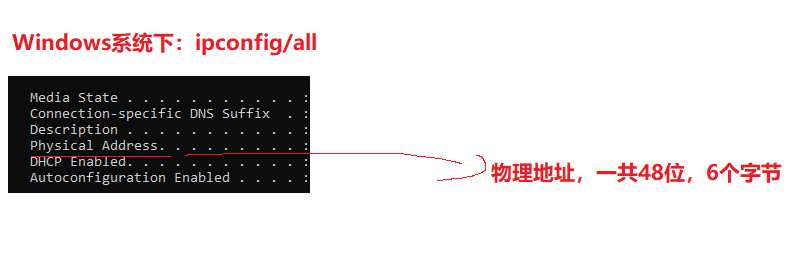

每一台机器都有自己的”名字“,每一台主机都有网卡

每一张网卡都有自己的地址,MAC地址(表明自己在局域网中的唯一性),虚拟机不适用,它会自己模拟生成一个独一的地址

其实现实中不仅仅只有网卡有地址,诸如汽车,硬盘之类的都有自己的序列号,这是为了厂商便于管理或者用户溯源的

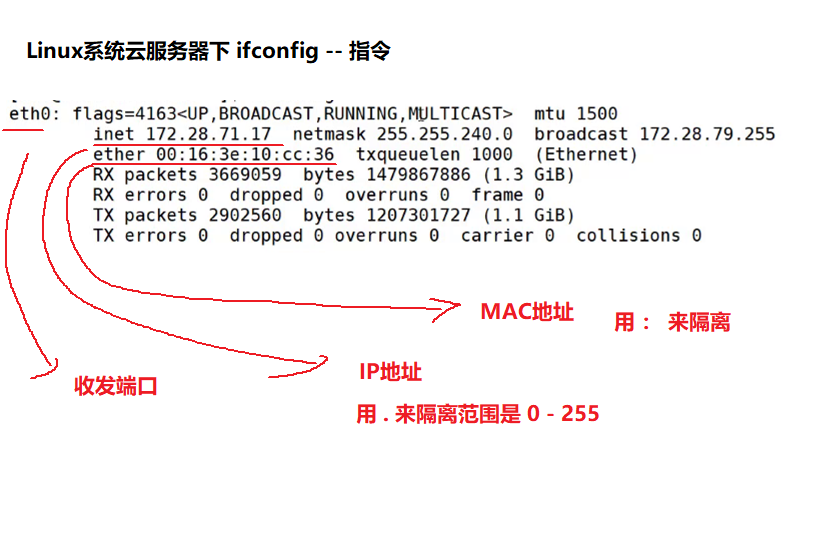

查询自己的MAC地址

Linux系统下:ifconfig,我们在自己的云服务器上输入这项指令就可以看到自己的地址信息了,不过在云服务器上的地址可能会是虚拟的

Windows系统下:ipconfig/all

局域网通信的原理

局域网通信的标准其实有很多,比如常见的以太网,令牌环网、无线LAN,那么之前我们提到协议都是一样的,那么为什么局域网有很多不同的标准呢?

其实这也是由于历史原因,在早期的时候由于没有标准,很多不同的实验室都有着自己的一套标准,并且后面没有进行统一,所以早就了现在的局域网通信的多样,这是在较低层是这样的, 数据链路层,物理层(这两层发展的早),其他的几个层都是标准化的,使用定好的协议来进行使用的,这些多样的通信标准,也导致了为什么IP地址的概念(顺便进行路径选择)有覆盖底层网络协议的功能

以太网:上面的网络传输标准是以以太网的形式进行传播的,这种传播方式在这个局域网的所有计算机都可以接受到,但是同样的缺点也很明显,就是当在局域网中有很多数据在同时进行传递,那么就像在一间教室里面的同学一样,当说话的人多起来就听不清了,同理局域网也是如此,它们之间的数据可能会发生碰撞。所以当发生碰撞的时候系统就需要进行处理,比如重新发送,这样的话,把这些在局域网中的网络资源,站在系统角度上,就是共享资源、临界资源

令牌环网:这里就引入了一个类似于令牌的东西,只有当这台计算机持有这个令牌的时候才被允许发送数据,没有的话是不被允许的,这样就可以有效的避免数据的碰撞,这就是相当于我们所熟知的 锁

无线LAN:以太网的一种变种

这三种网都是局域网其中的一种,局域网是所有网的统称

不过我们需要知道的碰撞发生的概念是很低的,不要以为会经常发生,并且以太网是主流

以太网的发展:由于物理界的以太(当时人们认为光的传播是需要介质的,就像声音一样,波的形式),不过后面我们知道这一点是被证明是错的,后来那些局域网的前人就在取名字的时候起名字的时候就调侃式的起名为以太网了,不过后面就留名了

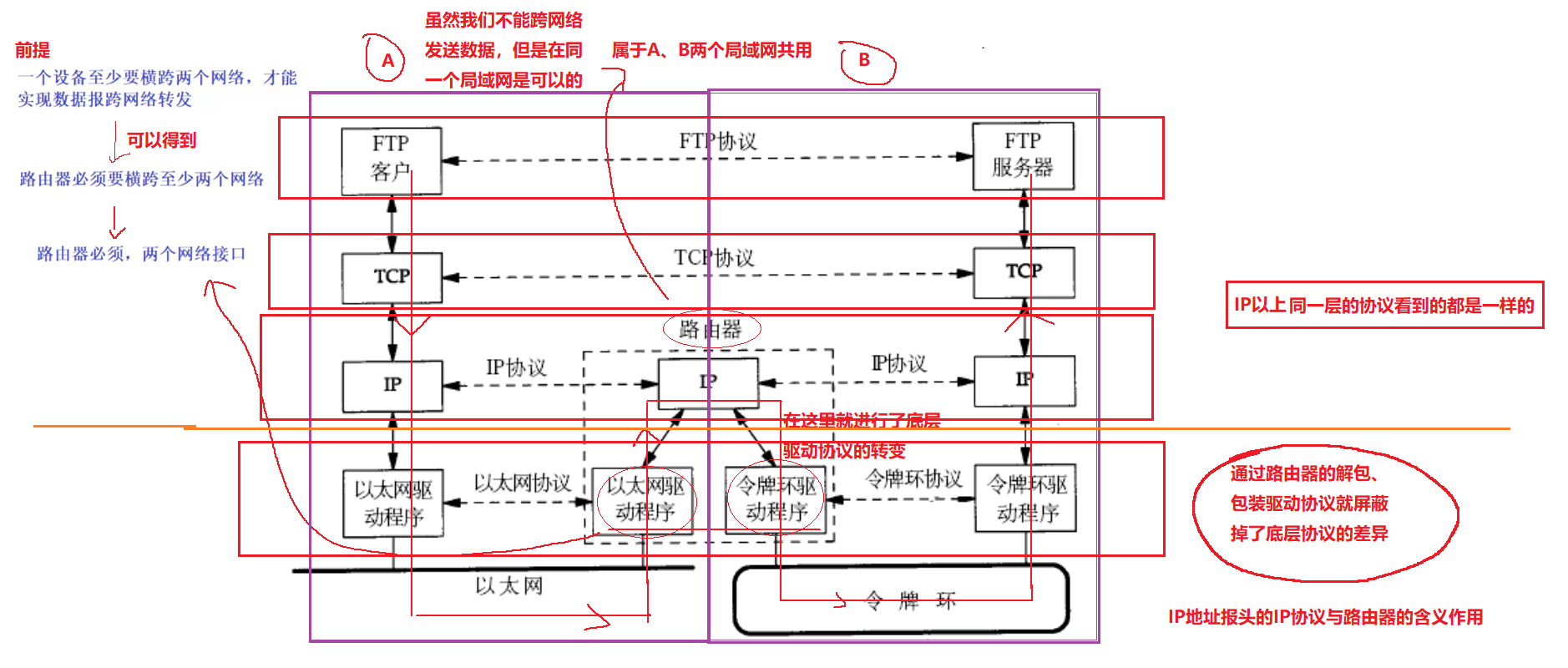

跨路由器传递数据

我们在上面讨论的前提是在同一个局域网进行数据的传递,那么当我们跨路由器呢?

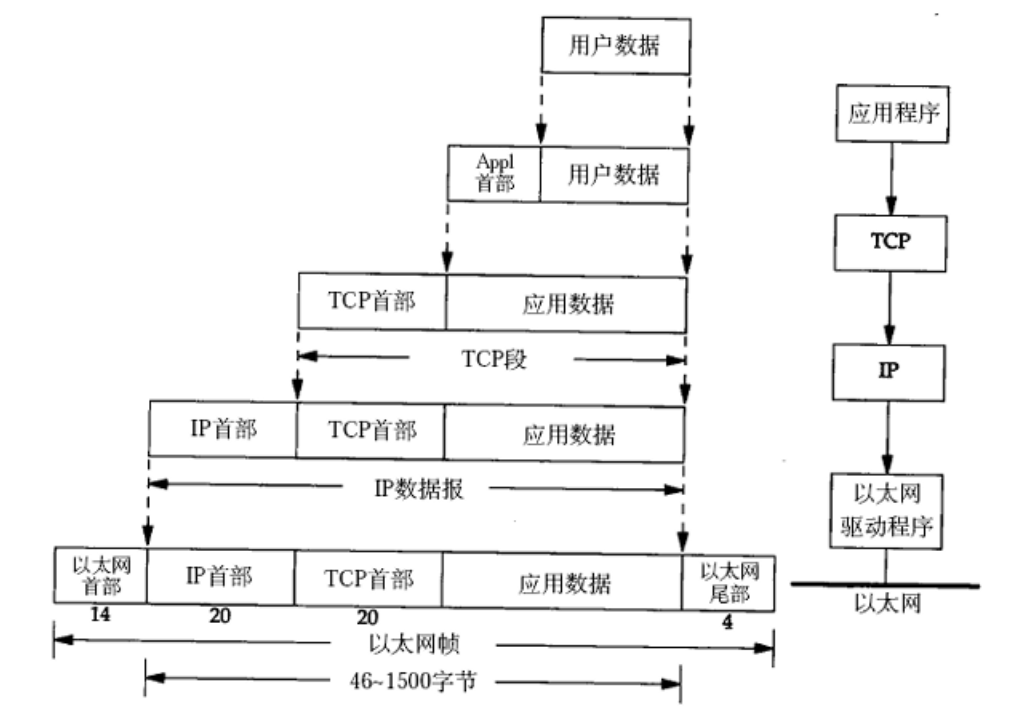

数据包封装和分用

不同的协议层对数据包有不同的称谓,在传输层叫做段(segment),在网络层叫做数据报 (datagram),在链路层叫做帧(frame).

应用层数据通过协议栈发到网络上时,每层协议都要加上一个数据首部(header),称为封装

(Encapsulation).

首部信息中包含了一些类似于首部有多长, 载荷(payload)有多长, 上层协议是什么等信息.

数据封装成帧后发到传输介质上,到达目的主机后每层协议再剥掉相应的首部, 根据首部中的 "上层协议字段" 将数据交给对应的上层协议处理

数据包装

数据分用

网络中的地址管理

认识IP地址

特点全球唯一,单独一份,IP地址通常在广域网中使用

IP协议有两个版本, IPv4和IPv6., 凡是提到IP协议, 没有特殊说明的, 默认都是指IPv4

IP地址是在IP协议中, 用来标识网络中不同主机的地址;

对于IPv4来说, IP地址是一个4字节, 32位的整数;

我们通常也使用 "点分十进制" 的字符串表示IP地址, 例如 192.168.0.1 ; 用点分割的每一个数字表示一个字节, 范围是 0 - 255;

IPv6 -- 引入原因(公网IP地址已经快不够了)

IPv6采用128位的地址空间,总地址数量是2的128次方,理论上可以说地址数量近乎无限。

IPv6可以给地球上的每粒沙子都分到1个地址

一文看懂IPv6 - 知乎 (zhihu.com) -- 参考文献

需要注意的是IPv6与IPv4是不可以相互通信的,并且IPv6我国在世界上是比较先进的,但是由于各种原因得不到推行,当然这也由于IPv4是不可以相互通信的,我们无法强制推行的,当然大型互联网公司的内网现在也在不断的推行

认识MAC地址

即在局域网又在广域网使用

MAC地址用来识别数据链路层中相连的节点;

长度为48位, 即6个字节. 一般用16进制数字加上冒号的形式来表示(例如: 08:00:27:03:fb:19)

在网卡出厂时就确定了, 不能修改. mac地址通常是唯一的(虚拟机中的mac地址不是真实的mac地址, 可能会冲突; 也有些网卡支持用户配置mac地址

既然IP地址和MAC地址都是唯一的,在一开始就设定好的,那么为什么需要这两个地址呢?

两套用处 -- 解决下面两个问题

1.从哪里来,到哪里去(终极目标,目的IP,(源IP):为我们未来每一个阶段,提供方向目标,方便路径选择) -- IP提供方向

2.上一站从哪里来,下一站去哪里去(该类地址,一直在变化) -- MAC地址 -- 提供可行性